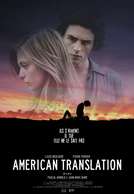

American translation

| Titre original: | American translation |

| Réalisateur: | Pascal Arnold, Jean-Marc Barr |

| Sortie: | Cinéma |

| Durée: | 109 minutes |

| Date: | 08 juin 2011 |

| Note: |

Critique de Tootpadu

L’alternance narrative entre l’attirance et le rejet est poussée au paroxysme par un récit, qui préfère se jeter dans la gueule du loup, au lieu de s’adonner à des calculs moralisateurs rassurants. Le loup, c’est en l’occurrence le personnage masculin, un véritable volcan humain tellement chaud, dans tous les sens du terme, que les personnes qui l’approchent sont forcément prédestinées à s’y brûler, et même à s’y consumer. Interprété avec une fougue bestiale par le très séduisant Pierre Perrier, Christophe est un ange de la mort sans scrupule, qui met librement son corps à contribution pour attirer ses proies potentielles. Son caractère manipulateur et possessif vivra cependant une certaine mise en question, grâce à la rencontre avec Aurore, initialement aussi vulgaire que ses autres plans drague à la laverie ou à l’arrêt de bus. Ce coup de foudre improbable ne change par contre rien à sa part d’ombre, qu’un observateur superficiel risquerait d’associer hâtivement à une homosexualité refoulée, qui ne sait s’exprimer qu’à travers la violence la plus extrême. Heureusement que le champ de vision des réalisateurs est plus large que cela, comme l’indique leur refus assez manifeste de juger les agissements du couple des amants tragiques d’un point de vue moral.

Ce discours distancié et presque apeuré par un tel déchaînement des passions, dont Jean-Marc Barr dans le rôle du père est en quelque sorte le témoin impuissant, il a failli porter préjudice à la portée dramatique de l’autre pilier de l’histoire, Aurore. Là où son compagnon s’adonne entièrement à l’abolition de la conscience en dehors de leur relation intime, cette jeune adulte paumée évolue davantage dans le doute et dans la vaine attente d’un sursaut d’indignation face à la boucherie, qui devrait révolter tous ceux qui ont préservé une notion minimale de la justice. Or, ce personnage creux est précisément à la recherche d’un prétexte pour rejeter le confort matériel et le vide existentiel dans lesquels ses parents fortunés l’ont élevé. Aurore se laisse si facilement pervertir par Christophe, parce que son éducation et son style de vie douillets l’ont rendue insensible à la souffrance du monde. Seule sa relation avec ce jeune sauvage, qui est d’ailleurs presque exclusivement basée sur le sexe, lui procure l’occasion de crier tout son désarroi de petite fille pomponnée.

Le va-et-vient entre ces deux extrêmes – l’agressivité viscérale de l’homme et le détachement de la femme assoiffée de sensations fortes –, les réalisateurs le conduisent avec leur désinvolture habituelle. Comme leurs films précédents, celui-ci ressemble à une œuvre collective, où l’acteur principal est en charge du maquillage et où le réalisateur en personne tient la caméra. Cette façon de travailler leur procure une liberté de ton et des contraintes sociales, que l’on ne trouve hélas que rarement dans un cinéma français frileux et formaté. Même si le résultat final ne dispose pas de la même force poétique que leur film précédent, Chacun sa nuit, il en émane un courage créatif, doublé d’une liberté du propos, qui les met définitivement à part dans le paysage cinématographique national.

Vu le 24 mai 2011, à la Salle Pathé Lincoln

Note de Tootpadu: