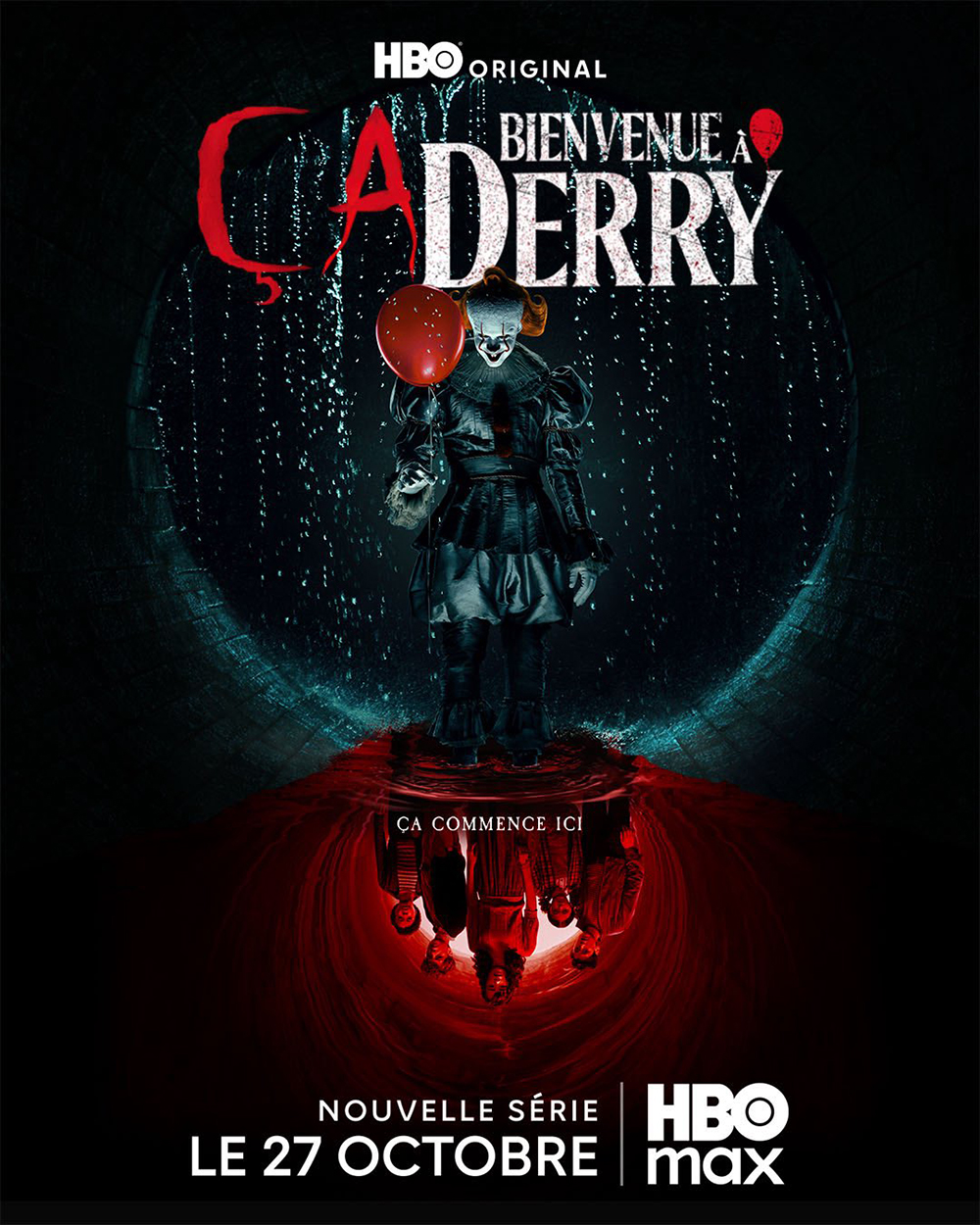

HBOMax - Ca : Bienvenue à Derry – Retour dans la ville la plus sombre de Stephen King, un murmure à la fois

Par Mulder, 24 octobre 2025

Dès le début, ca : Welcome to Derry établit une grammaire de la peur qui ne recherche pas les effets faciles, mais plutôt une contamination progressive : lumière hivernale, cadrages serrés, silences qui bourdonnent comme des pensées maléfiques. Se déroulant en 1962, le premier épisode établit un contexte social et psychologique précis – paranoïa de la guerre froide, politesse hostile, culture anglo-saxonne raffinée – et l'utilise comme une caisse de résonance plutôt que comme un simple décor vintage. Il y a une volonté claire d'étendre l'imagination de Stephen King sans simplement la copier, en se concentrant sur ce que la télévision fait de mieux : la durée, les détails et les arrière-plans significatifs. La mise en scène adopte un tempo étrange : la caméra glisse, écoute, s'attarde sur des gestes anodins jusqu'à ce qu'ils deviennent suspects, puis recule au moment précis où nous pensons pouvoir tout comprendre. Ce refus d'expliquer trop tôt, associé à une conception sonore chirurgicale – bruits d'air, micro-grincements, soupirs de machines vintage – confère à l'épisode une profondeur sensorielle rare pour un pilote.

Ce qui frappe, c'est la confiance de la direction artistique : les enseignes, les textures, les costumes, tout respire l'époque sans l'embaumer. Le duo de producteurs Andy Muschietti et Barbara Muschietti, avec Jason Fuchs et Brad Caleb Kane à la barre, semble avoir compris que la peur s'intensifie lorsque l'environnement semble vivable. Derry n'est pas un parc d'attractions macabre : c'est une petite ville qui tente de paraître normale, et c'est précisément ce vernis qui déstabilise le spectateur. Dans ce premier chapitre, la série s'efforce de donner vie aux lieux – cinéma, rues, base militaire – comme des personnages, avec leurs zones d'ombre et leurs angles morts. Le plan large raconte l'histoire d'un monde, le gros plan raconte l'histoire d'un malaise ; entre les deux, le montage laisse place à la respiration, ce qui permet aux surprises de vraiment surprendre sans jamais devenir tape-à-l'œil.

En termes de jeu d'acteur, ce premier épisode mise judicieusement sur la présence plutôt que sur les effets. Jovan Adepo impose une intensité immédiate, un mélange d'autorité et de méfiance qui magnétise le cadre, tandis que Taylour Paige joue la lucidité avec douceur, attentive aux microagressions et à la logique perverse du « tout va bien ». Chris Chalk, dans un contre-casting juvénile pour Dick Hallorann, marche sur une ligne délicate entre vulnérabilité et intuition - un rôle qui semble prometteur s'il continue à être traité avec soin. Face à eux, les jeunes interprètes existent sans que le pilote ne tente de « refaire » The Losers' Club : Amanda Christine, Clara Stack, Jack Molloy Legault et Mikkal Karim Fidler trouvent rapidement un accord commun, mais pas encore une mythologie. Même avec sa présence mesurée, Bill Skarsgård conserve ce ton, cette physicalité d'un prédateur espiègle qui suffit à charger l'atmosphère ; la série fait le bon choix : suggérer d'abord, nommer ensuite.

Formellement, le premier épisode privilégie les dispositifs de tension low-tech : profondeur de champ délicate, cadrage qui donne vie à l'arrière-plan, sons diégétiques qui s'étirent un peu trop longtemps. Par moments, cela rappelle la mécanique de rumeur chère à Stephen King : la peur ne vient pas d'un tunnel, elle s'infiltre à travers les murs. La photographie adopte une palette froide, presque poudrée, qui évite les images rétro de carte postale ; les contrastes ne sont pas utilisés pour créer de la beauté, mais pour guider le regard – une porte qui n'est pas tout à fait fermée, un reflet qui n'obéit pas. Même la musique garde ses distances, préférant souligner les pauses plutôt que les révélations. Résultat : le pilote n'essaie pas de « gagner » le premier round par KO, il marque des points par accumulation, dans un style presque documentaire, et c'est précisément ce réalisme obstiné qui prépare le terrain pour les déraillements.

Ce premier épisode a également le mérite de soulever des thèmes sans déployer de panneaux explicatifs : l'invisibilité des enfants, la facilité de désigner des boucs émissaires, la politisation du territoire sous le couvert de la modernité. La série capture la phrase tacite qui traverse la ville – « ici, on ne fait pas d'histoires » – et la retourne contre ses personnages, comme une arme de dissuasion sociale. Les seconds rôles y contribuent : James Remar dégage une autorité institutionnelle avec une sécheresse persuasive, Stephen Rider incarne une dignité qui en dit plus long que les mots, et Blake Cameron James et Arian S. Cartaya esquissent une camaraderie teintée de la crainte de mal interpréter les signes. À aucun moment le pilote ne met l'accent sur son univers commun ; il préfère montrer une communauté qui s'autocensure, et c'est cette discipline du déni qui crée déjà le fantastique.

Enfin, l'aspect le plus rassurant pour l'avenir réside dans le traitement de la mythologie. Le premier épisode accepte qu'il ne s'agit que d'une ouverture : il définit une méthode (observer, douter, écouter) avant de définir des règles. Quelques clins d'œil discrets au vaste territoire de Stephen King apparaissent, comme des routes secondaires que l'on note sur la carte sans s'y aventurer. C'est une promesse plus ambitieuse qu'il n'y paraît : si la série continue d'explorer autant la morale hors champ de Derry que ses ombres surnaturelles, elle pourra prétendre être plus qu'un simple appendice. Ce pilote laisse derrière lui un sentiment rare : celui d'un danger qui avance lentement, d'une histoire qui fait confiance à ce qui n'est pas dit, et d'une équipe – Andy Muschietti, Barbara Muschietti, Jason Fuchs, Brad Caleb Kane – qui sait que le véritable spoiler n'est pas un événement, mais une explication donnée trop tôt. Ici, on nous épargne les deux, et c'est précisément pour cela que l'on a envie de découvrir les autres épisodes.

Synopsis :

Des événements étranges se déroulent dans la ville de Derry dans les années 1960, impliquant Pennywise le clown, un personnage mystérieux qui hante Derry.

Ca : Bienvenue à Derry (IT: Welcome to Derry)

Réalisé par Andy Muschietti

Showrunners : Jason Fuchs, Brad Caleb Kane

Producteurs exécutifs : Jason Fuchs, Brad Caleb Kane, Andy Muschietti, Barbara Muschietti, Shelley Meals, Roy Lee, Dan Lin, Bill Skarsgård

Producteurs : Lyn Lucibellon Sarah Rath

Écrit par Jason Fuchs, Austin Guzman, Guadalis Del Carmen, Gabe Hobson, Helen Shang, Brad Caleb Kane, Cord Jefferson, Brad Caleb Kane

D'après les personnages de Stephen King

Développé par Andy Muschietti, Barbara Muschietti, Jason Fuchs

Avec Taylour Paige, Jovan Adepo, Blake Cameron James, Chris Chalk, James Remar, Stephen Rider, Madeleine Stowe, Rudy Mancuso, Clara Stack, Amanda Christine, Mikkal Karim-Fidler, Bill Skarsgård

Directeur de la photographie : Rasmus Heise

Montage : Esther Sokolow, Glenn Garland, Matthew V. Colonna

Montage : (sous le nom de Matthew V. Ace Colonna) / (sous le nom de Matthew Colonn

Musique : Benjamin Wallfisch

Sociétés de production : HBO, Warner Bros. Television, Double Dream, FiveTen Productions

Dates de sortie : 2 octobre 2025 (États-Unis),

Durée : 8 épisodes