Sorties-Cinema - Dracula – Quand l'immortalité devient une malédiction et l'amour le seul salut

Par Mulder, 05 juin 2025

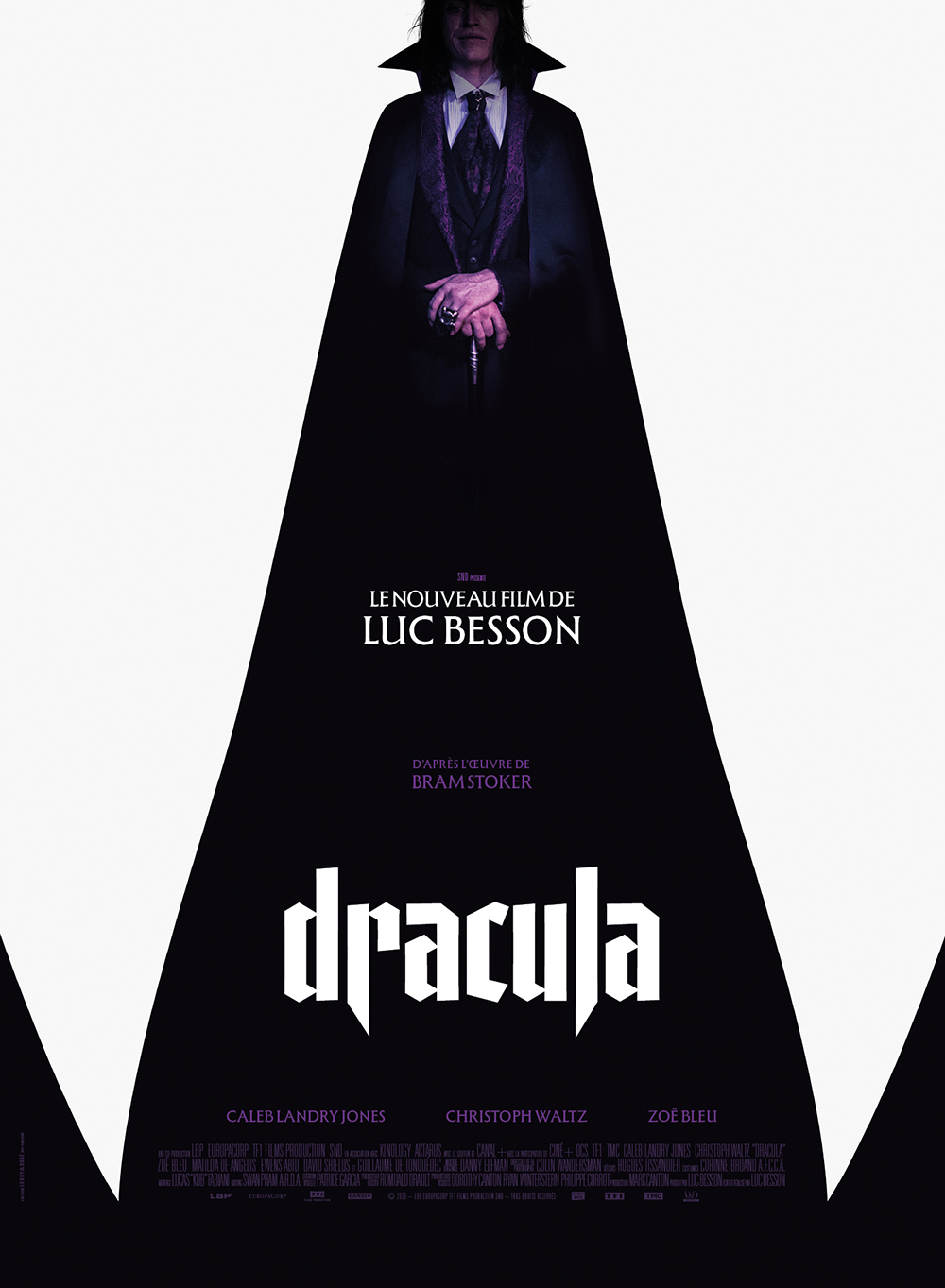

Huit ans après Valérian et la Cité des mille planètes, projet somptueux, controversé et financièrement risqué, le célèbre cinéaste français Luc Besson revient sous les feux de la rampe avec Dracula, une réinterprétation sombre et sensuelle du mythe gothique de Bram Stoker. Si, à première vue, il peut s'agir d'une énième adaptation cinématographique de l'histoire du célèbre seigneur vampire, ceux qui connaissent la poésie visuelle et la passion cinématographique de Luc Besson reconnaîtront dès le début qu'il s'agit d'une œuvre beaucoup plus personnelle, moins un film d'horreur qu'une odyssée émotionnelle où le temps, la mémoire et le désir s'entrechoquent dans des paysages glacés et des cœurs assombris. Selon ses propres mots, ce n'est pas le personnage classique de Dracula qui a inspiré le processus créatif, mais un lien humain singulier : sa fascination pour l'acteur Caleb Landry Jones, qui incarne le prince immortel maudit. Leur collaboration sur Dogman en 2023 a déclenché quelque chose de plus profond qu'un simple lien entre un réalisateur et un acteur ; elle a inspiré un rêve cinématographique entièrement nouveau, qui a abouti à ce qui pourrait être le film français le plus ambitieux de l'année.

Ce projet, entouré de mystère jusqu'au début de l'année 2024, a surpris beaucoup de monde, notamment en raison de sa genèse discrète. Plutôt que de le lancer comme une grande franchise hollywoodienne, Luc Besson a conçu ce film avec l'envie de se replonger dans un travail approfondi sur les personnages, enveloppé dans une structure mythique. L'histoire commence au XVe siècle, où le prince Vladimir, dévasté par la mort brutale et insensée de sa femme bien-aimée, se détourne de Dieu dans son chagrin. Cette renonciation spirituelle le condamne à la vie éternelle, le transformant en la créature que nous connaissons sous le nom de Dracula. Mais au lieu d'embrasser son vampirisme comme le fait souvent la mythologie de l'horreur, Besson recadre le parcours de Dracula comme une quête éternelle de rédemption émotionnelle, celle d'un homme suspendu entre deux siècles, hanté non pas par la soif de sang, mais par un amour perdu. À travers ce prisme, la performance torturée de Caleb Landry Jones devient l'âme du film, et non son spectacle. Son Dracula n'est pas simplement un mort-vivant ; il est émotionnellement embaumé par le désir, et c'est ce chagrin qui guide toute l'esthétique et le ton de la production.

Visuellement, Dracula : A Love Tale est conçu comme un opéra figé, tourné dans les paysages enneigés austères et grandioses de la région de Kainuu, en Finlande. Alors que les premières informations indiquaient que le tournage avait lieu en Laponie, des sources locales, dont le Helsingin Sanomat, ont précisé que ces images envoûtantes et désolées avaient en fait été tournées dans la région de Kainuu, tout aussi atmosphérique mais moins touristique, choisie pour sa beauté isolée et son silence envoûtant. Ces images, orchestrées par le directeur de la photographie Colin Wandersman, évoquent une immobilité émotionnelle glaciale, faisant écho à l'état intérieur du protagoniste. Elles sont complétées par la bande originale envoûtante du légendaire Danny Elfman, dont la musique donne à chaque image des allures de berceuse tragique, renforçant ainsi l'ambition opératique du film. Dans Dracula: A Love Tale, le silence est souvent plus éloquent que les cris, et la tristesse éclipse la violence. Il s'agit moins d'horreur que de la paralysie existentielle qui accompagne l'immortalité.

Les seconds rôles ne sont pas moins convaincants. Matilda De Angelis, qui incarne l'amour perdu de Dracula, offre une présence éthérée qui oscille entre mémoire et mythe. Son interprétation est susceptible de redéfinir l'idée de la muse dans la fiction gothique : non pas une beauté passive, mais une force de mémoire spirituelle qui guide Dracula à travers les siècles. Quant à Christoph Waltz, caméléon énigmatique du grand écran, il devrait livrer une performance à la fois sinueuse et philosophique, même si son rôle exact reste encore secret. Compte tenu de la capacité de Waltz à combiner sans effort menace et charme, son personnage servira probablement de miroir ou de faire-valoir à Dracula, peut-être un autre immortel ou une représentation du jugement divin. Une chose est sûre : ce casting n'est pas conçu pour faire un blockbuster, mais pour créer un impact émotionnel complexe et lent.

Pour ceux qui connaissent la carrière tumultueuse de Luc Besson, Dracula est plus qu'un simple film, c'est une résurrection. Le réalisateur autrefois inarrêtable derrière Le Cinquième Élément, Léon et Nikita a connu son lot d'échecs et de revers. Sa dernière production à grande échelle, Valérian, bien que visuellement saisissante, n'a pas réussi à toucher le public comme ses œuvres précédentes. Au cours des années qui ont suivi, sa société de production EuropaCorp a frôlé la faillite et sa crédibilité au sein de l'industrie semblait vacillante. Mais plutôt que de battre en retraite, Besson est revenu à l'essence même de son art. En 2020, il a tourné June & John, un projet intimiste réalisé pendant la pandémie avec des smartphones et une équipe réduite. Puis vint Dogman, un film dans lequel Caleb Landry Jones livre une performance si fascinante qu'elle a ravivé la passion de Besson pour la réalisation. Dracula est l'évolution naturelle de cette trajectoire : ambitieux mais personnel, baroque mais intime, ancré non seulement dans le spectacle, mais aussi dans le cœur battant d'un réalisateur qui redécouvre sa voix.

Le film est produit par Virginie Besson-Silla, collaboratrice de longue date et épouse de Luc Besson, sous les bannières EuropaCorp et LBP Productions, avec une distribution en France assurée par SND. Il est en passe non seulement de dominer le box-office estival dans son pays d'origine, mais aussi de repousser les limites du cinéma français de genre sur la scène internationale. Malgré sa présentation en anglais et son casting mondialement reconnu, il s'agit indéniablement d'un film français, imprégné d'une atmosphère particulière, d'une mélancolie poétique et d'une architecture symbolique. Il rappelle la tradition du cinéma du look, mouvement dont Besson a été l'un des pionniers dans les années 1980, aux côtés de réalisateurs tels que Jean-Jacques Beineix et Leos Carax, un style qui privilégiait les images somptueuses, les émotions intenses et les personnages résolument romantiques.

Dracula ne parle pas de vampires, mais de ce que nous faisons de notre chagrin. Il traite de la douleur du souvenir, du poids d'un amour qui refuse de mourir et de l'espoir dévastateur que le temps finira par apporter la guérison. Luc Besson a transformé une légende en élégie et, ce faisant, a offert au public quelque chose de rare : une histoire que nous pensons connaître, racontée à travers le prisme de l'obsession personnelle, de la renaissance créative et du risque artistique. Il ne s'agit pas simplement d'un retour en forme, mais d'un sortilège cinématographique, jeté dans la glace et scellé dans le sang, qui marque le réveil de l'un des auteurs les plus audacieux et les plus controversés de France. Le 30 juillet 2025 en France (et plus tard aux États-Unis), le public sera invité non pas à craindre Dracula, mais à pleurer avec lui. Et peut-être, ne serait-ce que pendant deux heures, à croire que l'amour est vraiment plus fort que la mort.

Synopsis :

Au XVe siècle, le prince Vladimir renonce à Dieu après la perte brutale et cruelle de sa femme. Il hérite alors d'une malédiction : la vie éternelle. Il devient Dracula. Condamné à errer à travers les siècles, il n'a plus qu'un seul espoir : retrouver son amour perdu.

Dracula (Dracula : A Love Tale)

Écrit et réalisé par Luc Besson

D'après Dracula de Bram Stoker

Produit par Virginie Besson-Silla

Avec Caleb Landry Jones, Christoph Waltz, Matilda De Angelis

Musique de Danny Elfman

Directeur de la photographie : Colin Wandersman

Storyboarder : Eric Gandois

Sociétés de production : EuropaCorp, LBP Productions

Distribué par SND (France)

Date de sortie : 30 juillet 2025 (France)

Durée

Photos : Copyright 2025 LBP – Europacorp – TF1 Films Production – SND. Tous droits réservés.