Exposition - My Name is Orson Welles: une rétrospective explorant les mystères d'un géant du cinéma

Par Mulder, Paris, Cinémathèque, 08 octobre 2025

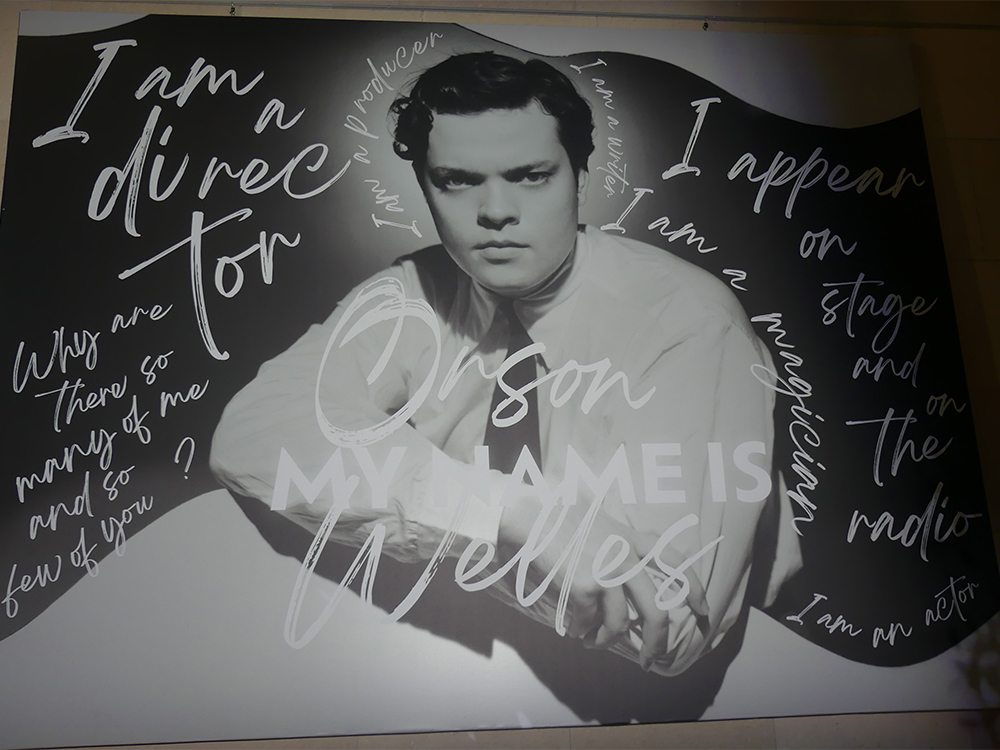

Dès que vous entrez dans la Cinémathèque française, vous vous engagez dans une conversation intime mais monumentale avec Orson Welles. L'exposition « Je m'appelle Orson Welles » (du 8 octobre 2025 au 11 janvier 2026) ne se contente pas d'accrocher des affiches et d'énumérer des dates : elle retrace une vie consacrée à l'exceptionnel, du jeune prodige qui a préféré l'Irlande et l'Espagne à une bourse d'études à Harvard, à la comète de Broadway, du prince des ondes qui a secoué l'Amérique avec « La Guerre des mondes » au débutant absolu à qui RKO a déroulé un tapis rouge sans précédent – y compris le montage final – pour un premier film devenu légendaire. Au cœur de ce voyage à travers plus de 400 œuvres se trouve une conclusion évidente : « exposer Welles », c'est prouver, à l'aide d'images et d'archives, qu'avant et surtout après Citizen Kane, l'homme n'a jamais cessé de se réinventer, prêtant sa majesté au Troisième Homme de Carol Reed, inventant un cinéma européen et indépendant avec Othello, s'imprégnant de William Shakespeare, Miguel de Cervantes, Michel de Montaigne, Joseph Conrad et Karen Blixen jusqu'à ce qu'ils résonnent dans un art qui pense avec la tête et avec les mains : croquis, peintures, sculptures, tout respire autant l'artisan que le visionnaire.

Dans le labyrinthe wellesien, la Cinémathèque avance méthodiquement et avec audace. Son directeur, Frédéric Bonnaud, commissaire de l'exposition, s'appuie sur les conseils de deux spécialistes, Esteve Riambau et François Thomas, et sur la mémoire d'un « troisième homme » disparu trop tôt, Jean-Pierre Berthomé. L'objectif est clair : « mettre de l'ordre » sans figer l'insaisissable. Une double salle de projection accueille Citizen Kane, film paradoxal qui a longtemps dominé le classement de Sight and Sound et qui, comme À bout de souffle de Jean-Luc Godard, fut à la fois un aboutissement et un point de fuite. Mathieu Macheret nous rappelle que ce « portrait indirect » inaugure une modernité dans laquelle Orson Welles invente le « faux » – fausses identités, fausses informations, simulacre – pour mieux brouiller le mythe et la réalité. À l'extérieur du cinéma, les échos de la culture pop (des Simpsons au Muppet Show, de Woody Allen à Marcel Gotlib) côtoient la rigueur artistique : profondeur de champ conçue avec Gregg Toland, musiques de Bernard Herrmann, architecture des plans-séquences que les montages analytiques exposent comme des preuves de conviction.

Mais l'exposition refuse de prendre le raccourci héroïque. Elle retrace l'époque des blessures, inaugurée avec The Magnificent Ambersons et le conflit infernal avec les studios ; elle rappelle comment RKO, après avoir couronné le « jeune roi », lui a coupé les vivres pour It's All True ; elle suit son exil européen, où Orson Welles a joué pour Pier Paolo Pasolini, fréquenté Jean Cocteau, filmé pour Jeanne Moreau et créé des prototypes qui ne pourront jamais être reproduits. Ici, l'inachèvement cesse d'être une critique : qui a jamais exigé que les tableaux de Pablo Picasso soient « finis » ? Monter, expérimenter, inventer des formes : tel est, selon les témoignages recueillis par François Thomas et Jean-Pierre Berthomé, l'acte premier d'un artiste moderne. L'éclairage d'Edmond Richard pour Le Procès et Falstaff, la précision d'Alexandre Trauner pour relier le Maroc et l'Italie dans Othello, l'énergie « multi-tables » des monteurs, la ponctualité et l'exigence relevées par Willy Kurant, la frustration d'un rêve King Lear : ces voix composent un « Welles au travail » qui est l'antithèse du cliché tyrannique.

Le roman biographique fait écho à l'histoire politique. Orson Welles, éditorialiste de gauche et émissaire de Franklin Delano Roosevelt, est finalement mort au sommet du triomphe de Reagan ; l'exposition ose établir un parallèle tentant – et immédiatement corrigé – entre Charles Foster Kane et les ploutocraties contemporaines, afin de mieux mettre en évidence l'ambivalence d'un personnage qui a payé le prix d'une liberté jugée insolente. À cet égard, la « danse de l'ours » des téléviseurs et des publicités, qui pourrait être réduite à un déclin, devient ici un miroir : le plus baroque des cinéastes sait aussi jouer le jeu du spectacle, chantant avec Dean Martin, coupant Rita Hayworth ou Marlene Dietrich en deux pour divertir les soldats, tout en préservant l'intégrité absolue des films. L'artiste vortex attire tout – le théâtre, le Mercury Theater de la radio CBS, la télévision, la magie – et le tord pour interroger l'identité, celle du monde et la sienne.

Les pièces « emblématiques » racontent, avec une attention presque sensuelle aux détails, comment une œuvre devient une matrice. La boule à neige géante fait face au traîneau « Rosebud » ; une statuette du roi Lear sculptée par Orson Welles lui-même rappelle « penser avec ses mains » ; les portraits d'Irving Penn et de Cecil Beaton réinscrivent le corps et le visage dans le temps ; les lettres de colère, nées du canular alarmiste de 1938 inspiré d'Herman George Wells (plus connu sous le nom de H. G. Wells), rejouent le pouvoir de la narration radiophonique ; les storyboards, les essais et les fragments inachevés (Don Quichotte, The Deep, The Other Side of the Wind) témoignent de cet atelier permanent où se créent des doubles et des films potentiels. Cité par plusieurs cinéastes, l'injonction de Martin Scorsese – « regardez les films d'Orson Welles, car lui seul est le cinéma » – circule ici comme une consigne de visite.

Ce geste rétrospectif n'oublie pas les spectateurs d'aujourd'hui ni ceux de demain. Projections jusqu'au 29 novembre, conférences, projections spéciales, raretés du Filmmuseum München, réédition d'entretiens avec Peter Bogdanovich (Me, Orson Welles, Capricci), biographie critique d'Anca Visdei, catalogue de La Table Ronde et recueil intitulé Leur Orson Welles de François Thomas et Jean-Pierre Berthomé : la médiation est à la hauteur de la densité de l'homme. Les médias saluent une carrière qui embrasse à la fois les succès et les échecs, révèle les forces motrices d'une vie (de Joseph Cotten, Agnes Moorehead, Everett Sloane et Paul Stewart à Herbert Yates) et aide une nouvelle génération à comprendre pourquoi la modernité du cinéma a fait un bond en avant si net en 1941. Conçue à « échelle humaine », l'exposition superpose chronologie et thèmes pour permettre à chacun de tracer son propre fil conducteur, qu'il soit néophyte, habitué ou cinéphile.

Il en reste une onde de choc intime, l'impression d'avoir vécu une œuvre qui « ne lâche jamais ». On ressort avec le sentiment que Citizen Kane n'a pas seulement « stupéfié » : il a définitivement « bouleversé » l'art du spectacle, comme si Orson Welles avait choisi d'injecter le doute au cœur même du système – ce qui, rétrospectivement, explique à la fois la méfiance des studios et la loyauté obstinée des cinéastes. Alors que nous arrivons au terme de notre voyage, les mots de François Truffaut nous reviennent à l'esprit : dans le monde du cinéma parlant, un seul tempérament visuel, indéniable, se distingue immédiatement, reconnaissable en trois minutes. Il porte un nom qui est désormais gravé, une fois de plus, sur les murs de Bercy.

Informations pratiques pour prolonger votre immersion : Cinémathèque française, 51 rue de Bercy (Paris 12ᵉ), du 8 octobre 2025 au 11 janvier 2026 ; horaires en semaine de 12 h à 19 h (fermé le mardi), week-ends et jours fériés de 11 h à 20 h, fermé le 25 décembre ; réservation des billets fortement recommandée, plein tarif 14 €, tarif réduit 11 €. Et si vous souhaitez revivre l'expérience à votre guise, vous pouvez réserver une visite guidée (les samedis et dimanches à 16 h 30, durée 1 h 30, à partir de 8 ans), puis assister à une projection — Citizen Kane (1941), Le Procès (1962), Othello (1951), Vérité et mensonge (1973) — pour découvrir, in situ, ce que le cinéma sait encore faire : vous captiver, comme si c'était la première fois, avec un film qui ne cesse de se réinventer.

Photos : Boris Colletier / Mulderville