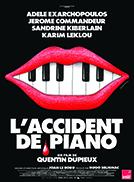

L'Accident de piano

| Titre original: | L'Accident de piano |

| Réalisateur: | Quentin Dupieux |

| Sortie: | Cinéma |

| Durée: | 88 minutes |

| Date: | 02 juillet 2025 |

| Note: |

Critique de Mulder

L’accident de piano, la dernière œuvre de Quentin Dupieux, marque une nouvelle étape dans la trajectoire singulière du réalisateur, où la comédie absurde se heurte à un pessimisme presque funèbre sur la société moderne. Ce qui distingue ce film de ses précédentes expériences surréalistes, c'est la façon dont il canalise son sens caractéristique de la malice dans un récit à la fois dépouillé et brutalement direct. Alors que ses films précédents, tels que Deerskin ou Reality, flirtaient avec une ambiguïté ludique, le cinéaste opte ici pour un registre plus sombre, dressant un portrait de la célébrité, du spectacle et du vide humain à la fois claustrophobe et étrangement hypnotique. Tout commence par une prémisse trompeusement banale, presque grotesque : un accident impliquant un piano qui aurait dû n'être qu'un autre coup médiatique viral, mais qui devient au contraire le point de départ d'une descente inquiétante vers l'exposition, la manipulation et la désintégration morale.

Au centre de cette histoire se trouve Magalie, connue de ses followers sous le nom de Magaloche, incarnée avec une précision troublante par Adèle Exarchopoulos. Vêtue d'appareils orthopédiques qu'elle ne retire jamais pour des raisons esthétiques, coiffée de perruques et parée d'accessoires qui exagèrent son excentricité, elle incarne une influenceuse dont l'insensibilité congénitale à la douleur s'est transformée en empire. Ses vidéos, dans lesquelles elle soumet son corps à des punitions de plus en plus absurdes (électrocution, eau bouillante, écrasement sous une machine à laver), cumulent des millions de vues. L'accident de piano la pousse cependant au-delà du terrain familier du spectacle vers la réalité effrayante que le corps, une fois marchandisé, peut aussi trahir. Voir Adèle Exarchopoulos disparaître dans ce personnage grotesque, c'est voir une actrice non seulement abandonner sa vanité, mais aussi embrasser le malaise d'être presque repoussante, tout en restant morbidement fascinante.

Autour de Magalie, Quentin Dupieux orchestre une constellation de personnages minimaliste mais chargée. Il y a Patrick, son homme à tout faire et assistant depuis dix ans, joué par Jérôme Commandeur, dont la passivité et le ressentiment silencieux font de lui moins un confident qu'un complice las. Vient ensuite Simone Herzog, une journaliste incarnée par Sandrine Kiberlain, qui entre dans l'histoire avec un détachement glacial, menaçant de révéler le secret de Magalie si elle ne lui accorde pas d'interview. Leurs échanges deviennent certains des moments les plus révélateurs du film : deux personnages creux qui tournent l'un autour de l'autre, l'un dévorant sa propre image, l'autre se nourrissant des résidus du scandale. Ajoutez à cette constellation le fan oppressant joué par Karim Leklou, et le film devient moins une pièce de théâtre qu'une galerie des glaces reflétant le vide au cœur de la culture des célébrités.

Sur le plan thématique, L”accident de piano plonge directement dans le spectacle de la douleur comme marchandise. Quentin Dupieux aborde de front une question qui plane de manière inquiétante sur l'ère des réseaux sociaux : quelle est la valeur de la souffrance lorsqu'elle devient un contenu ? L'accident de piano lui-même, qui aurait pu être une anecdote risible, anc En voyant le bras cassé de Magalie se transformer en opportunité commerciale, le spectateur est frappé par les parallèles inquiétants entre la fiction de Quentin Dupieux et les excès bien réels de la culture des influenceurs. Le chalet de montagne claustrophobe où se déroule l'essentiel de l'action accentue le sentiment d'enfermement : il n'y a pas d'échappatoire, seulement une orbite sans fin autour d'une étoile toxique.

Ce qui distingue ce film des œuvres précédentes de Quentin Dupieux, c'est son refus de l'empathie. Magalie est tyrannique, grotesque, parfois pathétique, mais rarement sympathique. Et pourtant, le film ne traite jamais sa cruauté comme gratuite ; il la présente plutôt comme le produit d'un système qui célèbre la douleur, récompense l'amoralité et dévore l'humanité. C'est en ce sens que L”accident de piano se rapproche davantage de la tragédie que de la comédie, avec des rires qui restent coincés dans la gorge et des scènes où l'absurdité se transforme en désespoir. L'humour est toujours présent, mais il est corrosif, creux, presque embaumé. On rit non pas parce que c'est drôle, mais parce que l'alternative serait d'affronter directement l'horreur.

Vu dans le contexte de l'œuvre de Quentin Dupieux, ce film ressemble à une confession déguisée en satire. Le réalisateur, qui a longtemps évité les interviews et se moqué des rituels de promotion, semble se projeter dans la productivité compulsive et l'indifférence au sens de Magalie. Comme elle, il produit sans relâche, tournant des films à un rythme effréné, souvent sans se soucier de les expliquer ou de les justifier. L'accident de piano devient plus qu'un simple élément de l'intrigue : il apparaît comme une fissure métaphorique dans la machinerie de Quentin Dupieux, le moment où la frénésie de la production absurde se heurte à une remise en question de tout cela. Certains trouveront peut-être cette dimension autoréflexive complaisante, mais elle approfondit indéniablement la lecture du film en tant que satire et autoportrait.

L'un des aspects les plus frappants du film réside dans son atmosphère. Alors que des œuvres comme Rubber ou Incroyable mais vrai prospéraient grâce à des détours fantaisistes, L'Accident de piano est rigide, presque clinique. Le cadrage est sobre, le montage précis et la structure inhabituellement linéaire pour Quentin Dupieux : un début, un milieu et une fin, sans jeux narratifs pour déstabiliser le spectateur. Cette discipline même peut toutefois sembler étouffante. Pour certains, elle marquera une nouvelle maturité ; pour d'autres, un aplatissement de son style, une perte de ce sentiment de vertige qui rendait ses premiers films si imprévisibles. Pourtant, cette retenue recèle une puissance particulière : le film ne cherche pas à éblouir, mais plutôt à vous acculer, vous forçant à affronter une société où l'expérience humaine a été dépouillée de sa substance, ne laissant que des images et la monnaie des clics.

L'Accident de piano est un film qui dérange plus qu'il ne divertit. C'est une satire, certes, mais une satire dépourvue de relief, où l'humour est aussi fragile que la glace qui se brise sous les pieds. Adèle Exarchopoulos livre l'une de ses performances les plus audacieuses, incarnant un personnage à la fois détestable et pitoyable, tandis que Sandrine Kiberlain et Jérôme Commandeur apportent des nuances contrastées de cynisme et de résignation. Si le récit manque parfois de l'inventivité débridée des films les plus appréciés de Quentin Dupieux, il compense par une lucidité rare : la reconnaissance que, à l'ère numérique, la douleur n'est plus privée, la moralité est facultative et le moi n'existe que pour être consommé. Ce n'est peut-être pas son œuvre la plus charmante ou la plus accessible, mais c'est l'une des plus intransigeantes.

L'accident de piano

Écrit et réalisé par Quentin Dupieux

Produit par Hugo Sélignac

Avec Adèle Exarchopoulos, Jérôme Commandeur, Sandrine Kiberlain, Karim Leklou

Photographie : Quentin Dupieux

Montage : Quentin Dupieux

Musique : Mr Oizo

Sociétés de production : Chi-Fou-Mi Productions, Arte France Cinéma, Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma

Distribution : Diaphana Distribution (France)

Date de sortie : 2 juillet 2025 (France)

Durée : 88 minutes

Vu le 17 septembre 2025 (screener presse Fantastic Fest 2025)

Note de Mulder: