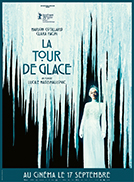

La tour de glace

| Titre original: | La tour de glace |

| Réalisateur: | Lucile Hadžihalilović |

| Sortie: | Cinéma |

| Durée: | 118 minutes |

| Date: | 17 septembre 2025 |

| Note: |

Critique de Mulder

Situé dans une France brumeuse des années 1970 où la mémoire se confond avec le mythe, La Tour de glace rassemble une série d'images et d'idées puissantes, mais émeut rarement le spectateur. C'est une élégante boule à neige que l'on admire plus qu'on ne ressent. Lucile Hadžihalilović s'inspire de La Reine des neiges de Hans Christian Andersen pour raconter l'initiation d'une jeune fugueuse aux séductions et aux dangers du cinéma. Sur le papier, cela correspond parfaitement à la sensibilité de la réalisatrice : un monde de rituels, de miroirs et de seuils où l'identité est un costume qui vous transforme. La nouvelle venue Clara Pacini incarne Jeanne, une aînée d'un foyer d'accueil qui serre contre elle un collier de perles de sa défunte mère comme un talisman et se glisse, presque par accident, dans un studio de cinéma où est tourné La Reine des neiges Le scénario promet un mélange explosif d'intrigues en coulisses et de dangers féériques, mais ce qui suit ressemble souvent davantage à une installation muséale – immaculée, glaciale et à l'abri des variations de température – qu'à un drame vivant.

Il y a des éclairs de vie. Une anecdote au début du film devient une pierre de Rosette : Jeanne, fascinée par un horizon peint sur le plateau, continue de marcher jusqu'à ce qu'elle se cogne le front contre le décor avec un bruit sourd et drôle. C'est une petite contusion honnête et un schéma parfait du thème du film : comment le désir confond l'image et le chemin. À travers une fissure dans le mur, Jeanne espionne la star de la production, Cristina, interprétée par Marion Cotillard avec un glamour austère et une soif vigilante ; plus tard, elle se cache dans la garde-robe de Cristina pour écouter les tonalités humaines plus chaleureuses et plus désordonnées qui s'échappent entre les prises. L'orbite autour de Cristina est esquissée avec légèreté mais précision : Max, un chauffeur/« médecin » incarné avec une douce menace par August Diehl, qui peut redémarrer le moteur avec une seringue ; un réalisateur nommé Dino, joué avec un clin d'œil auto-caricatural par Gaspar Noé ; et un corbeau capricieux dont les crises de colère sur le plateau remanient opportunément le casting. Chaque détail laisse entrevoir un film prêt à briser sa propre magie. Pourtant, ces gestes s'accumulent rarement pour créer une dynamique ; le rythme reste figé, comme si le film craignait que l'émotion ne brouille le verre.

Techniquement, le travail est formidable, et parfois si parfait qu'il devient son propre obstacle. En collaboration avec le directeur de la photographie Jonathan Ricquebourg, Lucile Hadžihalilović cadre l'action à travers des portes et des ouvertures pour créer un faux 1,33:1 dans un écran large, un corset spatial astucieux qui reflète l'action restreinte de Jeanne. La bande sonore est constituée de frottements nets – le crissement des lames de patins, le silence de la neige qui tombe, le calme stérile d'une salle de projection après les applaudissements – tandis que la conception de la production alterne entre l'hiver réel et l'hiver artificiel jusqu'à ce que votre œil ne fasse plus la différence. Un cristal prismatique, arraché à la robe de Cristina, revient comme un motif récurrent : placez-le devant l'objectif et le monde se fracture magnifiquement, véhiculant l'idée que la même lumière se réfracte en différents temps dans différents cœurs. Le problème, c'est que le film est convaincu que les motifs suffisent. Les images communiquent la température de manière exquise, mais elles transmettent rarement la chaleur.

Le duo central est le meilleur atout du film, mais aussi son occasion manquée. Marion Cotillard divise Cristina en trois êtres simultanés : la reine des neiges devant la caméra, la célébrité qui surveille son mythe dans les couloirs et la femme fatiguée qui saigne à travers le maquillage. Elle le fait avec une précision qui invite le regard, puis le punit. Clara Pacini répond par un revirement posé et réservé qui refuse d'expliquer Jeanne de manière excessive ; elle apprend rapidement les codes des adultes, mais est suffisamment tendre pour croire qu'une histoire peut vous sauver si vous vous y engagez. Ensemble, elles génèrent une étiquette chargée – le mentorat qui pourrait être maternel, l'attirance qui pourrait être une aspiration – mais le film garde leur dynamique si soigneusement vitrée que son danger atteint rarement les tripes. Lorsque Cristina murmure des promesses d'éternité au bord d'une falaise, ou qu'elle hante Jeanne après l'avoir invitée à boire un verre, on sent les contours d'un récit édifiant ; ce qu'on ne ressent pas, c'est le malaise qui devrait l'accompagner.

Plusieurs influences planent dans les combles : Les Chaussons rouges de Michael Powell et Emeric Pressburger est littéralement accroché sous forme d'affiche au mur du studio ; on perçoit de légers tremblements de « Tout pour Eve » dans les réattributions silencieuses du pouvoir ; on aperçoit même un soupçon de gothique en coulisses lorsque le corbeau torpille un figurant rival. Le scénario de Lucile Hadžihalilović et Geoff Cox, dont d'autres attribuent les échos thématiques à Alanté Kavaïté, opte pour le minimalisme fabuleux et l'espace négatif, ce qui peut être un choix audacieux ; ici, cela donne souvent l'impression d'un manque de substance. Les fragments de voix off du film, récités comme des contes avant de s'endormir par Aurélia Petit, relient les panoramas montagneux aux cavernes du studio avec une poésie glaciale, mais ils servent également de béquille, fournissant un châssis mythique là où le drame peine à en fournir un. Au moment où le récit prend son tournant le plus troublant, le film nous a déjà anesthésiés avec le silence et la brume ; la transgression apparaît davantage comme un concept que comme une blessure.

Pour être honnête, le cadre historique n'est pas une simple façade. En situant l'action dans les années 1970, avant la mise en place des mesures de protection, Lucile Hadžihalilović encadre l'intimité et le pouvoir avec une distance éthique qui permet au film de critiquer le coût de la création de mythes sans prêcher. La meilleure séquence condense cette critique en une tache indélébile : du sang rouge traîné sur de la glace blanche, une image qui dit « la beauté enregistre l'impact » plus clairement que n'importe quel dialogue. Ailleurs, un paysage enneigé peint se comporte comme un faux horizon, et la caméra encadre parfois l'action comme si elle se trouvait à l'intérieur d'un projecteur, nous persuadant que chaque mythe adulte était autrefois un conte pour enfants raconté après l'extinction des feux. Ce sont des idées percutantes, qui restent en tête. Ce qu'elles ne font pas, c'est animer les longs passages intermédiaires, qui donnent trop souvent l'impression de regarder un magnifique écran plutôt que d'être entraînés sur le sol.

La Tour de glace est une rêverie sur la façon dont nous apprenons à séparer l'horizon de l'image et sur le prix élevé que peut coûter cette leçon. On voit le film qu'il veut être : une double exposition du professeur et de l'élève, du décor et de l'histoire, du danger et du désir, se terminant sur une note qui retient la catharsis au profit d'une douleur honnête. Mais l'admiration l'emporte sur l'implication. Marion Cotillard offre une performance impeccablement maîtrisée, qui comprend la célébrité à la fois comme un travail et une blessure ; Clara Pacini s'impose comme une véritable révélation précisément parce qu'elle ne force pas ; et Lucile Hadžihalilović reste une créatrice d'images singulière. Les images sont glacées, complexes, parfois sublimes. Le cœur, trop souvent, reste figé derrière la vitre.

La tour de glace

Réalisé par Lucile Hadžihalilović

Écrit par Lucile Hadžihalilović, Geoff Cox

Produit par Muriel Merlin, Ingmar Trost

Avec Marion Cotillard, Clara Pacini, August Diehl, Gaspar Noé

Photographie : Jonathan Ricquebourg[2]

Montage : Nassim Gordji Tehrani

Sociétés de production : 3B Productions, Arte France Cinéma, Sutor Kolonko, Albolina Film

Distribution : Metropolitan Filmexport (France)

Dates de sortie : 16 février 2025 (Berlinale), 17 septembre 2025 (France)

Durée : 118 minutes

Vu le 17 septembre 2025 (press screener Fantastic Fest 2025)

Note de Mulder: