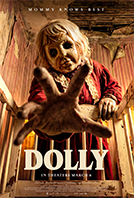

Dolly

| Titre original: | Dolly |

| Réalisateur: | Rod Blackhurst |

| Sortie: | Vod |

| Durée: | 82 minutes |

| Date: | 01 avril 2026 |

| Note: |

Critique de Mulder

Dolly annonce ses intentions dès ses premières images : un prologue en forme de comptine qui se transforme en menace, puis un tableau forestier composé de visages en porcelaine fissurés cloués à l'écorce comme des avertissements fanés dont personne n'a tenu compte. Le réalisateur Rod Blackhurst (co-scénariste avec Brandon Weavil) dépouille le scénario de tout superflu : Macy (Fabianne Therese) se rend dans les bois du Tennessee avec son petit ami Chase (Seann William Scott) dans l'espoir qu'il lui fasse sa demande en mariage dans un cadre pittoresque ; mais ils tombent plutôt sur une silhouette imposante et presque silencieuse, portant un masque de poupée, qui se fait appeler Dolly (interprété par Max the Impaler). En quelques instants brutaux et haletants, Macy est traînée dans une maison en ruine et ressuscitée en tant que bébé de Dolly, avec couches, biberons, berceau et tout le reste. C'est le genre d'intrigue qui semble mince en résumé, mais qui frappe fort, car Blackhurst ne recherche pas le mystère, mais la sensation : il veut que vous sentiez le sable, que vous entendiez le bruit des pas, que vous goûtiez le goût de sang séché au fond de votre gorge.

Tourné en Super 16 mm par Justin Derry, le film présente une patine authentiquement rugueuse qui va au-delà d'un simple éclairage d'ambiance ; le grain fait partie intégrante de la menace, une texture rampante qui donne l'impression que les murs sont humides et l'air lourd. On devine la filiation : Massacre à la tronçonneuse de Tobe Hooper, les brutalités des années 1970 dans les régions reculées et, dans la structure, une cadence de conte de fées sombre que Blackhurst littéralise en divisant le film en épisodes chapitrés. Ce choix, qui sert souvent de béquille dans les thrillers de moindre qualité, fonctionne ici comme le tournage d'une page de livre d'histoires déformée, chaque titre annonçant une nouvelle escalade : Mère, Maison, Réunion. Les chapitres n'approfondissent pas l'intrigue, mais le rituel, renforçant l'idée que Macy n'est pas seulement emprisonnée, elle a été enrôlée dans le mythe de quelqu'un d'autre.

La maison est la co-vedette du film, un mausolée de poupées recouvert de saleté, de jouets et de moisissure, où les soins et les punitions se confondent en une seule chorégraphie dérangée. Rod Blackhurst met en scène des décors comme des épreuves d'endurance : un gavage qui passe de l'infantile à l'obscène ; une fessée vicieuse qui plonge Dolly dans une spirale de honte ; des tentatives d'évasion qui défoncent les portes, les fenêtres et les corps avec une force alarmante. Ce qui empêche le film de sombrer dans le grand guignol, c'est son obsession pour les cycles : comment la violence enseigne, comment l'amour peut être le masque le plus laid du contrôle, comment une victime peut être poussée, petit à petit, vers la complicité ou la révolte. Lorsque Macy s'entend dire dès le début : Tu n'es pas comme elle, tu n'es pas un monstre, cette phrase plane sur chaque choix qu'elle fait en captivité, à la fois défi et bouée de sauvetage.

La performance est le moteur. Fabianne Therese donne à Macy une résilience nerveuse qui se lit dans ses micro-décisions : quand se laisser aller, quand s'enflammer, quand utiliser le besoin d'enfant de Dolly comme arme. C'est un rôle physiquement éprouvant, basé sur le souffle, les bleus et une détermination déconcertante, et c'est ce qui fait la différence entre une machine à hurler et un thriller de survie avec du caractère. En face d'elle, Max l'Empaleur incarne une créature pleine de contradictions : imposante mais enfantine, dépendante mais sadique, un écho de Leatherface avec une menace clairement féminine. Le masque étouffe les expressions, tout repose donc sur la posture et le tempo : le pas hésitant qui se transforme en charge, le roucoulement de la nourrice qui s'effondre en un hurlement étranglé. Dans un temps d'écran limité, Seann William Scott nuance Chase avec une tendresse crédible, et Ethan Suplee (en tant que deuxième voix dans la maison) complique le paysage menaçant avec une présence à la fois pathétique et prédatrice.

Techniquement, le film est un plaidoyer pour la retenue. Le gore pratique n'est pas seulement compétent, il est tactile, avec un gag qui déforme la mâchoire et provoque une grimace de tout le corps, puis revient audacieusement pour un rappel. La conception sonore amplifie l'impact : les os craquent avec un réalisme saisissant, le tissu gratte comme du papier de verre sur la peau, et la musique de Nick Bohun suscite le malaise plutôt que de l'instruire. Surtout, la production résiste à la tentation moderne de lisser les aspérités avec des retouches numériques ; la violence semble capturée, et non composée, et cette honnêteté analogique rend les décors dangereux. Lorsque le film flirte avec l'humour noir, c'est du genre méchant : on rit parce que nos nerfs ont besoin d'un exutoire, et non parce que le film nous fait un clin d'œil.

On peut émettre une critique légitime sur la nouveauté. Le film est délibérément dérivé dans sa forme – l'itinéraire dans les bois, la division en chapitres, le calvaire de la dernière fille – et sa mythologie est intentionnellement squelettique. Mais « Dolly » mérite sa répétition en la remettant en question. Alors que de nombreux retours rétro se contentent de reproduire l'iconographie des années 1970, Rod Blackhurst aborde les angoisses psychosexuelles de l'époque et les transpose dans un registre contemporain : la maternité comme performance et pouvoir ; le rôle de beau-parent comme un test que Macy craint d'échouer ; la façon dont les agresseurs rebaptisent la cruauté en « attention ». On sent une conversation s'établir entre l'imagerie et le sous-texte, et lorsque le film choisit le littéralisme (couches, tétines, barrières de lit), c'est parce que ce littéralisme est l'horreur.

Les quelques faux pas du film proviennent de la même pureté qui lui donne son mordant. La structure implacable, en particulier dans les sections intermédiaires, risque la monotonie – traumatisme, tentative, renversement, répétition – et les titres des chapitres, bien qu'atmosphériques, annoncent parfois des schémas que vous avez déjà devinés. Une poignée d'hommages visuels sont suffisamment évidents pour vous sortir du moment présent, et l'opacité du masque limite parfois ce que Max l'Empaleur peut exprimer. Pourtant, même ici, le film compense par son rythme ; il ne s'attarde jamais assez longtemps sur un seul temps pour émousser le tranchant, et lorsqu'il accélère, la propulsion est réelle.

Ce qui reste finalement, c'est la sensation de saleté, tant au niveau de la texture que de la morale. Dolly est désagréable par nature, mais ce n'est pas une provocation vide de sens. Il comprend que l'esthétique de l'exploitation peut être un vecteur d'idées sur l'héritage et l'identité, et il fait confiance à son public pour accepter deux vérités à la fois : qu'il s'agit d'une œuvre déplaisante, et que le but est justement de déplaire. Au moment où Macy fait son dernier choix sauvage, le film a déjà exposé toute la portée de sa thèse sur les cycles : qui les met fin, qui les prolonge, et ce que cela coûte dans les deux cas. Il affiche peut-être ses influences, mais les blessures qu'il laisse sont entièrement les siennes, et elles continuent de fleurir longtemps après le générique.

Dolly

Réalisé par Rod Blackhurst

Écrit par Rod Blackhurst, Brandon Weavil

Produit par

Avec Fabianne Therese, Russ Tiller, Michalina Scorzelli, Kate Cobb, Ethan Suplee, Seann William Scott, Max the Impaler

Directeur de la photographie : Justin Derry

Montage : Justin Oakey

Sociétés de production : Gentile Entertainment Group, Mama Bear Productions, Mama Bear Studios, Monarque Entertainment, Set Point Entertainment, Witchcraft Motion Picture Company

Distribution : NC

Dates de sortie : NC

Durée : 82 minutes

Vu le 22 septembre 2025 (press screener Fantastic Fest 2025)

Note de Mulder: