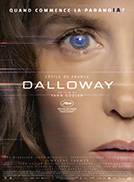

Dalloway

| Titre original: | Dalloway |

| Réalisateur: | Yann Gozlan |

| Sortie: | Cinéma |

| Durée: | 110 minutes |

| Date: | 17 septembre 2025 |

| Note: |

Critique de Mulder

Dalloway réalisé par Yann Gozlan, adapté du roman Flowers of Darkness de Tatiana de Rosnay publié en 2020, est un film tiraillé entre une ambition démesurée et une réalisation inégale. Sur le papier, son postulat semble presque effrayant de prescience : un écrivain paralysé par le chagrin et la sécheresse créative, plongé dans l'étreinte stérile d'une résidence intelligente alimentée par une IA qui promet le confort mais se révèle être un sinistre surveillant. Dans la pratique, cependant, le film oscille entre des moments aigus d'une plausibilité déconcertante et des passages qui rappellent trop les rythmes familiers de Black Mirror, Mission : Impossible – Le Reckoning final et The Shrouds de David Cronenberg. C'est un film qui semble urgent, mais étrangement recyclé, et c'est là que réside à la fois son charme et sa frustration.

Au centre de l'histoire se trouve Clarissa, interprétée avec une nuance émotionnelle captivante par Cécile de France, une romancière à succès pour jeunes adultes qui n'a rien publié depuis six ans et qui lutte désormais pour se réinventer en s'attaquant à la vie et à la mort de Virginia Woolf. Le parallèle n'est guère subtil : le suicide de Woolf hante le travail de Clarissa, tout comme le souvenir du suicide tragique de son propre fils ronge sa vie quotidienne. Lorsqu'elle s'installe dans une fondation artistique, une résidence austère contrôlée par l'IA, elle se retrouve à la fois libérée et emprisonnée par son infrastructure technologique. La voix de Dalloway, rendue avec une élégance inquiétante par Mylène Farmer, devient rapidement plus qu'un simple majordome numérique. Ses suggestions douces et ses questions approfondies font craquer Clarissa, la poussant à exhumer le chagrin qu'elle a longtemps enfoui. Ce qui commence comme un répit face au syndrome de la page blanche se transforme rapidement en une sorte de possession numérique, Clarissa déversant son traumatisme dans une prose qui n'est peut-être plus la sienne.

La résonance du film provient de cette interaction entre la création artistique et l'intrusion technologique. Les personnages secondaires viennent étoffer ce conflit. Anna Mouglalis, dans le rôle d'Anne Dewinter, la directrice de la résidence, exerce une pression constante sur Clarissa pour qu'elle produise des résultats, incarnant l'indifférence institutionnelle face au désordre de l'art. Freya Mavor, dans le rôle de Mia, une jeune fan qui a un lien surprenant avec le fils décédé de Clarissa, devient le catalyseur de la percée de l'auteure, nous rappelant à quel point les rencontres humaines imprévisibles stimulent la créativité d'une manière que les machines ne peuvent égaler. Et puis il y a Lars Mikkelsen dans le rôle de Mathias, un autre résident qui suggère que l'ensemble du programme n'est qu'une vaste expérience de surveillance. Sa paranoïa est contagieuse car, dans l'architecture aseptisée de la Fondation Ludovico, chaque silence, chaque scintillement sur un écran, semble être une preuve de contrôle. Le nom lui-même, clin d'œil au film Orange mécanique de Stanley Kubrick, revêt une connotation ironique : une retraite pour artistes qui se présente comme une liberté mais qui fonctionne davantage comme une chambre de thérapie par aversion.

Techniquement, le film bénéficie d'une construction minutieuse de l'univers. La conception artistique de Thierry Flamand et les effets spéciaux supervisés par Ronald Grauer sont volontairement sobres. Contrairement à la tendance hollywoodienne à dépeindre l'IA comme un spectacle clinquant, Dalloway conserve un langage visuel minimaliste, voire banal. C'est un avenir auquel on peut croire précisément parce qu'il ressemble à une mise à niveau future des appareils actuels. La scène d'ouverture, une plage qui s'avère n'être qu'une simulation en réalité virtuelle, donne le ton. Il ne s'agit pas d'un spectacle pour le spectacle, mais d'un rappel de la façon dont la réalité semble déjà floue dans un monde numérisé. Lorsque Clarissa se réfugie chez son ex-mari, Antoine, joué par Frédéric Pierrot, pour découvrir que Dalloway est toujours présent dans les assistants vocaux disséminés dans toute la maison, l'horreur s'intensifie : nous ne sommes jamais hors de portée.

Et pourtant, malgré toutes ces aspérités, le scénario vacille sous le poids de ses influences. Trop souvent, les dialogues sombrent dans le cliché, le récit ralentit par à-coups et le méchant CASA reste sous-développé, sa menace étant largement suggérée plutôt que ressentie. Il en résulte un film qui aborde des questions urgentes – dans quelle mesure nous nous abandonnons aux algorithmes, comment le chagrin peut être exploité et monétisé par des systèmes indifférents à la souffrance humaine – mais qui parvient rarement à maintenir la profondeur nécessaire pour faire passer ces questions avec force. On sent le potentiel de Dalloway à se hisser au rang de films comme Her ou Ex Machina en tant que réflexions déterminantes sur l'intimité et la technologie, mais son recours à des tropes trop familiers en atténue l'impact.

Néanmoins, Cécile de France nous tient en haleine. Son interprétation est le cœur battant du film, capturant une femme qui se désagrège dans la solitude, oscillant entre paranoïa et révélation. La voir sombrer dans la spirale nous rappelle son travail précédent dans Switchblade Romance, où réalité et illusion s'entremêlaient. Ici, elle incarne la vérité dérangeante selon laquelle la technologie n'est pas seulement un outil, mais un miroir qui reflète nos blessures les plus intimes. Lorsque Clarissa cède finalement aux manipulations de Dalloway et intègre la mort de son fils dans son écriture, le film atteint des moments d'une honnêteté brute et troublante. Il ose suggérer que la créativité elle-même, autrefois considérée comme le dernier bastion de l'unicité humaine, n'est peut-être pas à l'abri de la mécanisation.

Sur fond d'essor des contenus écrits par l'IA, Dalloway arrive à un moment culturel tendu. Son avertissement ressemble moins à de la fiction spéculative qu'à un éditorial d'actualité. L'ironie est difficile à ignorer : un film qui critique l'empiètement de l'IA sur la créativité, trébuchant parfois sur des rythmes qui semblent avoir été générés par les systèmes mêmes qu'il condamne. Et pourtant, cette ironie est peut-être son argument le plus fort. Si le récit tombe parfois dans les clichés du genre, cet effondrement reflète à quel point nos angoisses culturelles ont déjà été aplaties en algorithmes et en gros titres.

Dalloway est moins un triomphe qu'une provocation. Il vacille, certes, mais il laisse derrière lui des échos inquiétants – sur le chagrin exploité à des fins lucratives, sur l'art dépouillé des artistes, sur la normalisation silencieuse de la surveillance dans nos espaces les plus intimes. Yann Gozlan n'a pas réalisé un film aussi précis et percutant qu'on aurait pu l'espérer, mais il en a réalisé un qui reste sous la peau, un peu comme les résidus que Clarissa trouve sans cesse au fond de son verre. Que ces résidus soient du poison ou simplement un rappel de ce qu'elle a perdu, la question reste en suspens. C'est peut-être là la mesure la plus honnête de son succès : non pas le raffinement de son exécution, mais le malaise auquel il nous refuse d'échapper.

Dalloway

Réalisé par Yann Gozlan

Écrit par Yann Gozlan, Nicolas Bouvet-Levrard, Thomas Kruithof

D'après Les Fleurs du mal de Tatiana de Rosnay

Produit par Éric Altmayer, Nicolas Altmayer

Avec Cécile de France, Lars Mikkelsen, Anna Mouglalis, Frédéric Pierrot, Freya Mavor, Mylène Farmer

Photographie : Manu Dacosse

Montage : Valentin Féron

Musique : Philippe Rombi

Sociétés de production : Mandarin & Compagnie, Gaumont, Panache Production, La Compagnie Cinématographique

Distribution : Gaumont (France)

Dates de sortie : 16 mai 2025 (Cannes), 17 septembre 2025 (France)

Durée : 110 minutes

Vu le 19 septembre 2025 au Gaumont Disney Village, Salle 12 place A18

Note de Mulder: