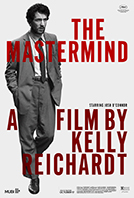

The mastermind

| Titre original: | The mastermind |

| Réalisateur: | Kelly Reichardt |

| Sortie: | Vod |

| Durée: | 110 minutes |

| Date: | Non communiquée |

| Note: |

Critique de Mulder

The Mastermind est le genre de film qui vous prend par surprise, non pas à cause du braquage qui en est le thème central, mais parce que ce braquage passe rapidement au second plan. Avec sa retenue caractéristique, Kelly Reichardt s'est une fois de plus emparée d'un genre familier pour le dépouiller, ne laissant que les fragments qui l'intéressent le plus : les moments d'échec, les silences qui ponctuent les mauvaises décisions et l'absurdité mélancolique d'un homme qui croit pouvoir déjouer le monde alors qu'il peut à peine se déjouer lui-même. L'ironie du titre est évidente dès le début. Le soi-disant cerveau, James Blaine Mooney, interprété avec brio par Josh O'Connor, est moins un génie criminel qu'un rêveur agité pris au piège dans les sables mouvants de sa propre médiocrité.

L'histoire, librement inspirée du cambriolage du Worcester Art Museum en 1973, commence par l'une des ouvertures les plus habilement composées de Kelly Reichardt. Lors d'une visite en famille dans un musée local du Massachusetts, James s'attarde juste assez longtemps pour glisser une figurine dans le sac à main de sa femme pendant qu'elle s'éloigne avec leurs deux fils. Il ne se passe rien d'explosif. Pas d'alarme, pas de poursuite, pas de glamour. Juste un vol insignifiant, presque risible, qui nous dit tout ce que nous devons savoir sur lui. Il est à la fois invisible et imprudent, excité par la possibilité de s'en tirer à bon compte, même s'il se cache derrière ses proches. À partir de ce moment, le film tourne moins autour de la logistique d'un braquage que de la vie vide d'un homme qui insiste pour se qualifier de pourvoyeur, alors même que chacune de ses actions pousse sa famille un peu plus vers l'effondrement.

Alors que Kelly Reichardt laisse le plan de James se dérouler – un projet visant à voler quatre tableaux d'Arthur Dove avec une poignée de complices malchanceux –, ce qui émerge n'est pas une histoire de précision, mais d'ineptie burlesque. Les tableaux ne rentrent pas dans les sacs. Une voiture reste coincée. Quelqu'un porte des collants sur la tête, comme dans une mauvaise parodie. Parfois, l'absurdité frôle la comédie, et la musique jazz agitée de Rob Mazurek souligne le chaos avec une énergie malicieuse, mais l'humour est toujours teinté de pitié. Lorsque James tente de hisser une toile dans les combles d'une grange, trébuchant et transpirant comme s'il luttait contre sa propre futilité, la séquence s'étire délibérément, nous obligeant à assister à son incompétence. Dans un autre film, cela serait un élément secondaire, le milieu oubliable d'un montage. Entre les mains de Kelly Reichardt, cela devient l'essence même de l'histoire.

La performance brillante de Josh O'Connor réside dans la façon dont il embrasse pleinement cette contradiction. Il incarne James comme un homme dont chaque sourire est un déguisement, dont chaque vantardise est un mensonge à moitié cru. Au début, il dégage un charme nerveux : il dit à sa mère (Hope Davis) qu'il a besoin d'argent pour un projet architectural, assure à sa femme Terri (jouée avec une authenticité lasse par Alana Haim) qu'il va bientôt trouver du travail, mais derrière son sourire en coin se cache un homme terrifié à l'idée de devenir ordinaire. Josh O'Connor ne le rend pas monstrueux. Il le rend douloureusement et hilaramment humain. Quand il insiste sur le fait qu'il fait tout cela « pour Terri et les garçons », on sent qu'il y croit à ce moment précis, même s'il abandonne ces mêmes garçons dans un bowling pendant qu'il part superviser son plan pathétique. C'est une performance construite sur des micro-expressions, sur la façon dont sa confiance s'effondre en silence, sur la lueur de reconnaissance qu'il n'a peut-être jamais été le héros de sa propre histoire.

Les seconds rôles sont discrètement efficaces, même s'ils sont souvent relégués au second plan. Alana Haim, si lumineuse dans Licorice Pizza, est ici réduite à des fragments d'exaspération, une femme trop épuisée pour se battre mais trop perspicace pour ne pas voir clair dans le jeu de son mari. Bill Camp, dans le rôle du père juge de James, est formidable dans quelques scènes seulement, incarnant la déception générationnelle d'un homme qui a depuis longtemps cessé d'attendre autre chose que des échecs de la part de son fils. John Magaro et Gaby Hoffmann injectent une vive bouffée d'énergie dans la seconde moitié du film en incarnant deux vieux amis qui exposent les illusions de James avec une brutalité sans concession. La cruauté discrète du film réside dans la façon dont chaque personnage renvoie à James ce qu'il refuse de voir lui-même : qu'il n'est ni un hors-la-loi, ni un rebelle, ni même particulièrement dangereux. Il est simplement insignifiant.

Le contexte politique de l'Amérique du début des années 1970 résonne tout au long du film comme un bruit de fond. Les informations sur la guerre du Vietnam passent dans les cuisines, les manifestants défilent dans les rues et la paranoïa de Richard Nixon s'infiltre dans la vie des banlieues. Kelly Reichardt n'impose jamais l'allégorie, mais elle est impossible à manquer. James, qui se lance dans un projet qu'il ne peut contrôler, convaincu de sa propre intelligence tout en laissant des dégâts derrière lui, devient le microcosme d'une nation qui se précipite vers la catastrophe sous le couvert de l'autorité. À l'image de l'Amérique elle-même, il revêt un masque de confiance, mais se révèle fragile, impulsif et fondamentalement perdu.

Le directeur de la photographie Christopher Blauvelt, collaborateur de longue date de Kelly Reichardt, cadre ce monde avec une mélancolie automnale. La palette est composée de rouille, de moutarde et de ciels gris humides, comme si les couleurs elles-mêmes étaient fatiguées de faire semblant. Les intérieurs sont étouffants et sombres, tandis que les extérieurs capturent l'étendue silencieuse des petites villes de Nouvelle-Angleterre d'une manière qui donne l'impression que chaque route est une impasse. Le film pourrait facilement être confondu avec une œuvre tirée des archives du New Hollywood des années 1970, ses textures sans glamour rappelant Fat City de John Huston ou Dog Day Afternoon de Sidney Lumet. Pourtant, il s'agit indéniablement d'un film de Kelly Reichardt, dont la patience et le regard sur le quotidien transforment même le fait de cacher des œuvres d'art volées dans une porcherie en une méditation sur la futilité.

Ce qui reste après The Mastermind, ce n'est pas le frisson d'un vol, mais la dévastation silencieuse de voir un homme s'effondrer. Dans une scène vers la fin, James se retrouve seul dans une chambre de motel, regardant les reportages sur son crime avec une sorte d'incrédulité, comme s'il ne parvenait pas à faire le lien entre l'homme à l'écran et celui assis dans le noir. Dans une autre scène, il murmure des mots à son reflet que le public ne peut pas entendre. Le contenu de la confession n'a pas d'importance. Ce qui importe, c'est cette rare lueur d'honnêteté, peut-être la première fois qu'il se voit sans pouvoir s'appuyer sur un mensonge. Kelly Reichardt n'offre aucune rédemption, aucun élan soudain de courage, aucun règlement de comptes cathartique. Au contraire, elle nous laisse avec l'impression d'un homme qui s'éloigne de plus en plus du rivage, et d'un pays qui dérive avec lui.

Malgré tout son humour, The Mastermind est un film profondément triste, qui traite l'échec non pas comme un spectacle, mais comme un mode de vie. Il ne satisfera peut-être pas ceux qui s'attendent à un thriller traditionnel sur un braquage, mais dans son lent accumulation de détails – la façon dont le commentaire d'un enfant reste en suspens, le silence d'un trajet en voiture où il n'y a plus rien à dire, la bravade creuse d'un appel téléphonique – il devient quelque chose de plus riche. Kelly Reichardt a conçu une histoire qui traite davantage des conséquences que de l'acte, davantage de l'illusion que de l'ambition, davantage de la façon dont le mythe de l'ingéniosité américaine peut si facilement s'effondrer en une farce. Ce faisant, elle a également offert à Josh O'Connor l'un des rôles les plus discrètement dévastateurs de sa carrière.

L'ironie du titre est la plaisanterie persistante du film et sa vérité amère. James Mooney n'est pas un génie. C'est, au mieux, un homme qui a confondu impulsion et vision, qui a pris le désespoir pour du génie. Et pourtant, en observant son inévitable chute, Kelly Reichardt capture quelque chose de plus grand : l'espace vide entre ce que nous pensons être et ce que nous devenons réellement. Cet espace, triste et absurde, est celui où vit The Mastermind – et il persiste longtemps après que l'écran soit devenu noir.

The Mastermind

Réalisé par Kelly Reichardt

Écrit et réalisé par Kelly Reichardt

Produit par Neil Kopp, Anish Savjani, Vincent Savino

Avec Josh O'Connor, Alana Haim, Hope Davis, John Magaro, Gaby Hoffmann, Bill Camp

Directeur de la photographie : Christopher Blauvelt

Montage : Kelly Reichardt

Musique : Rob Mazurek

Sociétés de production : Mubi, Filmscience

Distribué par Mubi (États-Unis)

Dates de sortie : 23 mai 2025 (Cannes), 17 octobre 2025 (États-Unis)

Durée : 110 minutes

Vu le 7 septembre 2025 au Centre international de Deauville

Note de Mulder: