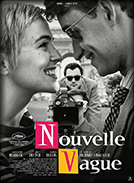

Nouvelle vague

| Titre original: | Nouvelle vague |

| Réalisateur: | Richard Linklater |

| Sortie: | Cinéma |

| Durée: | 105 minutes |

| Date: | 08 octobre 2025 |

| Note: |

Critique de Mulder

Nouvelle Vague est l'un des films les plus inattendus et fascinants de la carrière de Richard Linklater, et pourtant, avec le recul, il semble presque inévitable. Peu de cinéastes américains se sont autant préoccupés du temps, du processus et du plaisir de regarder simplement des gens exister à l'écran. Que ce soit dans la paresse ensoleillée de Dazed and Confused, l'intimité intellectuelle de la trilogie Before ou l'audacieuse expérience décennale de Boyhood, Richard Linklater s'est toujours intéressé aux moments qui précèdent les événements qui changent le cours d'une vie. Avec Nouvelle Vague, il tourne sa caméra vers Jean-Luc Godard, juste avant que le critique devenu réalisateur ne redéfinisse le cinéma avec À bout de souffle en 1960. Plutôt que de construire une leçon d'histoire aride, Richard Linklater embrasse le chaos, la comédie et le génie accidentel de ces vingt jours fiévreux à Paris, livrant un film aussi ludique que respectueux.

Au fond, le film traite moins de À bout de souffle lui-même que de l'écosystème fragile et explosif qui a permis sa naissance. Richard Linklater met en scène son histoire en noir et blanc, dans un format carré 4:3, non pas tant pour imiter de manière fétichiste le style de Godard, mais plutôt pour transporter le public à la fin des années 1950 sans nostalgie ni fioritures. Il ne cherche pas à refaire À bout de souffle, ni à en expliquer les mystères. Au contraire, Nouvelle Vague donne l'impression d'être invité dans la pièce, ou plus exactement dans le café, où les idées fusent, les cigarettes pendent aux lèvres et les egos s'affrontent autour d'un vin bon marché. Le rythme est indéniablement celui de Richard Linklater : les personnages marchent, parlent, discutent et s'attardent, les conversations tournant en rond avant de déboucher sur des révélations. Ce n'est pas un film obsédé par son « importance », mais par la texture même de la découverte.

Le casting, composé en grande partie de nouveaux talents français, est incroyablement efficace. Le Godard de Guillaume Marbeck se cache derrière des lunettes de soleil et des cigarettes, alternant entre aphorismes philosophiques et improvisations scandaleuses. Il est magnétique et insupportable, à la fois figure de parodie et d'admiration. En face de lui, Zoey Deutch livre l'une de ses meilleures performances dans le rôle de Jean Seberg, incarnant à la fois le glamour de la starlette et sa frustration croissante face au chaos improvisé de Godard. Son scepticisme n'est pas joué comme de l'ignorance, mais comme du pragmatisme, et le jeu de va-et-vient entre le réalisateur et l'actrice donne au film une grande partie de son énergie comique. Aubry Dullin, quant à lui, ressuscite pratiquement Jean-Paul Belmondo avec une ressemblance troublante et une espièglerie contagieuse, embrassant la folie comme s'il s'agissait d'un jeu. Ces trois personnages, dans leur dynamique, incarnent les contradictions de la Nouvelle Vague : croyance, doute et abandon imprudent s'affrontant sur le plateau.

Ce que Richard Linklater capture si bien, c'est le caractère tout à fait improbable de tout cela. Avec le producteur Georges de Beauregard (joué ici par Bruno Dreyfürst) qui s'inquiète des coûts, Raoul Coutard (incarné par Matthieu Penchinat) qui pousse un chariot improvisé fabriqué à partir d'un fauteuil roulant, et Godard qui écrit les scènes dans les cafés quelques minutes avant le tournage, tout dans À bout de souffle aurait dû sombrer dans l'oubli. Au lieu de cela, il est devenu l'étincelle qui a enflammé le cinéma moderne. Richard Linklater trouve de l'humour dans l'absurdité de ce chaos, comme lorsque des journées entières sont gaspillées sans qu'une seule prise utilisable ne soit tournée, ou lorsque les erreurs de continuité sont rejetées comme « faisant partie de la réalité ». Il y a ici un clin d'œil complice : le public connaît déjà la légende qui va naître, et Richard Linklater prend plaisir à montrer à quel point ce résultat semblait impossible à l'époque.

Le scénario, crédité à Holly Gent, Vincent Palmo Jr., Laetitia Masson et Michèle Pétin, est truffé de blagues cinéphiles, d'aphorismes et de plaisanteries philosophiques qui flirtent avec la prétention mais qui, en général, tombent avec humour. Chaque personnage historique est présenté avec des titres ludiques à l'écran, dans un style qui rappelle Wes Anderson, mais en moins maniéré. Les caméos abondent : François Truffaut (joué par Adrien Rouyard) apparaît avec l'éclat du succès cannois des 400 Coups, tandis que Claude Chabrol, Jacques Rivette, Éric Rohmer et même Agnès Varda apparaissent et disparaissent comme les fantômes du mouvement à venir. Pour les cinéphiles, ces moments sont irrésistibles, l'équivalent des caméos Marvel pour les amateurs de Criterion. Pourtant, Richard Linklater ne les laisse jamais prendre le pas sur le drame central ; ils restent un assaisonnement, pas une substance.

S'il y a une critique à faire, c'est que le film est peut-être trop doux, trop amusé, pour saisir pleinement le danger radical de la Nouvelle Vague. Là où le cinéma de Godard était abrasif, conflictuel et souvent politiquement chargé, Richard Linklater opte pour un ton léger, une comédie sur les tempéraments artistiques plutôt qu'un manifeste. Certains y verront une dilution de l'héritage de Godard, un film qui romantique le chaos sans le questionner. Et pourtant, cette approche est honnête. Après tout, À bout de souffle n'a pas été conçu comme un monument ; il a été réalisé rapidement, à moindre coût et sans grande attente d'immortalité. En se concentrant sur l'absurde, le frustrant et le quotidien, Richard Linklater nous rappelle que les révolutions s'annoncent rarement comme telles sur le moment.

Il y a des moments de pure joie cinématographique disséminés tout au long du film : la répétition de la scène des Champs-Élysées, où Seberg, incarnée par Zoey Deutch, tente de vendre des journaux aux passants tandis que des Parisiens perplexes regardent la caméra ; Belmondo, interprété par Aubry Dullin, qui s'entraîne à imiter Bogart devant un miroir ; ou Guillaume Marbeck qui fait rouler une caméra dans un café sur son chariot de fortune, heurtant des chaises tout en marmonnant qu'il veut « capturer la vérité ». Dans ces moments-là, Nouvelle Vague atteint sa plus profonde perspicacité : le cinéma ne se résume pas à ce qui finit à l'écran, mais aussi au processus désordonné, humain et parfois ridicule qui y mène.

Nouvelle Vague est moins une biographie de Jean-Luc Godard qu'une célébration des possibilités. Il nous rappelle que la Nouvelle Vague française n'est pas née toute faite de l'esprit de génies, mais de la collaboration maladroite et chaotique de jeunes gens osant faire les choses différemment. Pour Richard Linklater, dont la carrière a été marquée par des révolutions tranquilles, de Slacker à Boyhood, c'est une sorte de parenté. Il n'essaie pas d'être Godard, ni de reproduire son style. Il rend simplement hommage au moment où le cinéma s'est ouvert et où, pendant un bref instant, il a semblé illimité.

Lorsque le générique défile, on ressent à la fois l'exaltation et la mélancolie de l'histoire. L'exaltation, parce que Richard Linklater a su capturer l'énergie vertigineuse de la création. La mélancolie, parce qu'aucun film, pas même Nouvelle Vague, ne peut recréer le choc de cette première rupture. Mais c'est peut-être là le but. Les révolutions peuvent être mémorisées, étudiées, voire reconstituées, mais elles ne peuvent jamais être répétées. Richard Linklater, avec sagesse, ne tente pas de réinventer la révolution de Godard. Il nous invite simplement à partager les conversations dans les cafés, la fumée de cigarette et le frisson enivrant de ne pas savoir si ce que l'on fait aura de l'importance, mais qu'il faut le faire quand même. Et c'est là que Nouvelle Vague trouve sa propre vérité tranquille.

Nouvelle vague

Réalisé par Richard Linklater

Écrit par Holly Gent, Vincent Palmo

Adaptation et dialogues : Michèle Halberstadt, Laetitia Masson

Produit par Michèle Pétin, Laurent Pétin

Avec Guillaume Marbeck, Zoey Deutch, Aubry Dullin

Directeur de la photographie : David Chambille

Montage : Catherine Schwartz

Sociétés de production : ARP Productions, Detour Production

Distribution : ARP Sélection (France), Netflix (États-Unis)

Dates de sortie : 17 mai 2025 (Cannes), 8 octobre 2025 (France), 31 octobre 2025 (États-Unis)

Durée : 105 minutes

Vu le 12 septembre 2025 au Centre international de Deauville

Note de Mulder: