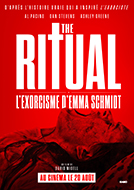

The Ritual – L’Exorcisme d’Emma Schmidt

| Titre original: | The Ritual |

| Réalisateur: | David Midell |

| Sortie: | Cinéma |

| Durée: | 98 minutes |

| Date: | 20 août 2025 |

| Note: |

Critique de Mulder

Il y a des moments où le cinéma nous demande de suspendre notre incrédulité, de nous abandonner à son charme, et puis il y a des moments où un film met simplement notre patience à rude épreuve. The Ritual – L’Exorcisme d’Emma Schmidt (The Ritual), de David Midell, appartient malheureusement à cette dernière catégorie. Ce film possède tous les ingrédients pour être au moins mémorable, à défaut d'être particulièrement innovant : une histoire supposée vraie inspirée de l'un des cas de possession les plus célèbres des États-Unis, un casting réunissant le légendaire Al Pacino, le toujours charismatique Dan Stevens et la nouvelle venue Abigail Cowen, ainsi qu'une campagne marketing qui insiste sur l'authenticité du sujet. Pourtant, ce qui se déroule à l'écran est moins une exploration de la foi, du mal et de l'endurance humaine qu'une procession léthargique de clichés interprétés sans conviction. Regarder The The Ritual – L’Exorcisme d’Emma Schmidt (The Ritual) donne l'impression d'être entraîné dans une boucle sans fin de frayeurs prévisibles, de débats timides sur la foi et de séquences d'exorcisme interminables qui se confondent dans un brouillard monotone. Le résultat est un film sans joie et sans inspiration.

Le contexte historique est indéniablement fascinant : le film s'inspire de l'exorcisme d'Emma Schmidt en 1928, souvent cité comme l'une des possessions les plus documentées de l'histoire américaine. Cette affaire, qui s'est étendue sur plusieurs semaines et a impliqué des prêtres, des religieuses et des habitants de la ville, est une histoire qui se prête bien au cinéma en raison de son mélange de ferveur religieuse, de controverse médicale et de souffrance humaine. Au lieu de s'appuyer sur cette richesse, le réalisateur David Midell la réduit à un schéma simpliste. Dan Stevens incarne le père Joseph Steiger, un jeune prêtre hanté par la mort de son frère et rongé par le doute, tandis qu'Al Pacino endosse le rôle du père Theophilus Riesinger, un exorciste chevronné avec des décennies d'expérience. Sur le papier, cela aurait dû donner lieu à un conflit intergénérationnel intrigant : le vieil homme buriné guidant le novice hésitant à travers une crise de foi. En réalité, leur relation s'effondre sous le poids de la caricature. Dan Stevens passe tout le film à alterner entre des regards sceptiques et admiratifs, ses répliques étant truffées de phrases génériques sur la perte de la foi et le besoin de preuves, tandis qu’Al Pacino, un acteur dont la présence à l'écran est habituellement électrisante, semble perdu. Son accent allemand est d'une incohérence dérangeante, oscillant entre un grognement guttural et une parodie peu convaincante, rendant impossible de prendre son jeu au sérieux. Par moments, sa lecture des répliques frôle l'autosabotage, comme s'il ne croyait pas lui-même au texte qu'on lui demandait de prononcer.

La réinterprétation d'Emma Schmidt par Abigail Cowen est l'une des plus grosses erreurs du film. La vraie Schmidt était une femme d'une quarantaine d'années dont les souffrances prolongées et la possession tardive conféraient à son histoire une gravité qui la distinguait de tant d'autres récits mettant en scène des victimes adolescentes. En la transformant en une jeune femme séduisante d'une vingtaine d'années, le film cède à la pire forme de simplification hollywoodienne, effaçant le caractère unique du personnage historique au profit d'un archétype familier. Abigail Cowen se jette dans la physicalité du rôle avec un engagement admirable – elle crie, se contorsionne, vomit et se débat de toutes les manières imaginables –, mais on lui refuse toute dimension de personnage. Emma n'est jamais autorisée à être une personne avec des pensées, des souvenirs ou des peurs ; elle n'est qu'un corps, un réceptacle pour les pitreries du démon. Ce choix non seulement aplatit considérablement le film, mais le prive également de la texture historique qui aurait pu le distinguer. Chaque scène avec Emma donne une impression de déjà-vu, un pâle écho des innombrables films de possession qui l'ont précédé, du célèbre L'Exorciste à ses innombrables imitateurs. En réduisant Schmidt à un simple accessoire, le film prive son histoire de toute profondeur.

Si les personnages ne parviennent pas à toucher le spectateur, la réalisation elle-même enterre tout espoir d'ambiance. La photographie d'Adam Biddle est dominée par une caméra à l'image très tremblante, des zooms soudains et un style pseudo-documentaire qui ne se justifie jamais. L'intention était peut-être de donner au film un sentiment d'immédiateté ou de réalisme, mais le résultat est amateur et distrayant. Au lieu de plonger le spectateur dans l'Iowa de 1928, la caméra nous rappelle constamment que nous regardons un film qui n'arrive pas à trouver son ton. L'utilisation excessive de gros plans à la main vide les scènes de toute grandeur, réduisant même les moments potentiellement puissants à des exercices maladroits et claustrophobes de bruit visuel. Il y a des séquences où la caméra s'attarde beaucoup trop longtemps sur le visage de Dan Stevens, zoomant sur son regard vide d'une manière qui devient involontairement comique. Au milieu du film, tous les exorcismes se ressemblent : faiblement éclairés, claustrophobes et impossibles à distinguer les uns des autres. Cette répétition prive le récit de son rythme, donnant l'impression que le public est piégé dans son propre rituel, condamné à regarder les mêmes mouvements se répéter encore et encore, sans intensification ni variation.

Les seconds rôles, qui auraient pu apporter un peu de relief à cette monotonie, sont tout autant pénalisés par les faiblesses du film. Ashley Greene, qui incarne Sœur Rose, endure certains des moments les plus violents et les plus perturbants du film, notamment une séquence où elle est presque scalpée par la fureur du démon. Dans un film mieux réalisé, cela aurait pu être un moment choquant et viscéral, mais ici, c'est tellement maladroit et mal monté que cela ne fait guère plus qu'une case à cocher dans la liste des éléments indispensables d'un film d'exorcisme. Patricia Heaton, quant à elle, dans le rôle de la mère supérieure, apporte une touche de gravité et d'autorité à son rôle limité, mais elle est elle aussi gâchée, réduite principalement à des avertissements sévères et à des réactions. Ce qui est peut-être le plus révélateur, c'est que la souffrance des religieuses, qui ont historiquement payé un prix physique et émotionnel immense lors de tels exorcismes, est dépeinte sans aucune véritable importance narrative. Leur douleur devient un simple spectacle, comme si le réalisateur David Midell ne s'intéressait pas à l'exploration du coût humain de tels rituels au-delà de leur valeur en tant que matière choquante. Le déséquilibre entre les débats interminables des prêtres sur le doute et la mise à l'écart des expériences des femmes semble non seulement dramatiquement creux, mais aussi thématiquement inapproprié.

Les anecdotes tirées de notre expérience de spectateur ne font que renforcer le caractère fondamentalement erroné de ce projet. L'accent fluctuant d'Al Pacino, qui passait d'un allemand approximatif à quelque chose qui frôlait le caricatural, est devenu une forme de comédie involontaire. Dan Stevens, les yeux écarquillés et incrédule, ressemblait davantage à un acteur déconcerté par l'absurdité de la production qu'à un homme aux prises avec des questions de foi. À un moment donné, lorsque le personnage d'Emma, interprété par Abigail Cowen, crache une substance noire, la caméra effectue un zoom tellement exagéré que la scène ressemble plus à un faux documentaire qu'à un film d'horreur. Au lieu d'être troublé, cela nous rappelle les sketchs parodiques qui se moquent des films d'exorcisme. Le pire crime pour un film d'horreur n'est pas d'être ridicule ou kitsch – cela peut au moins être divertissant – mais d'être ennuyeux, et The Ritual – L’Exorcisme d’Emma Schmidt (The Ritual) commet ce péché avec brio. À mi-parcours, on réalise que l’on avait déjà vu tous les trucs que le film avait à offrir, et que tout ce qui suivait n'était qu'une simple répétition.

Le climax, qui aurait dû être le point culminant du film, n'est qu'un écho plat de tout ce qui l'a précédé. L'exorcisme final, qui s'étire sur des minutes interminables de chants, de contorsions et de cris, ne parvient pas à créer une quelconque émotion ou à apporter une conclusion narrative. Quand il prend enfin fin, on ne ressent ni catharsis ni terreur, mais plutôt un soulagement que cette épreuve soit terminée. Le générique de fin, qui tente de nous rappeler qu'il s'agit de l'exorcisme le plus documenté de l'histoire américaine, tombe à plat. Après près de d’une heure quarante minutes d'ennui, abyssal, le rappel des origines réelles de l'histoire ressemble à une tentative désespérée de donner du poids à un projet qui ne l'a jamais mérité. Le drame, c'est que cette affaire historique est vraiment fascinante ; entre de bonnes mains, elle aurait pu fournir une analyse effrayante et stimulante de l'intersection entre la foi, la maladie mentale et l'hystérie collective. Mais David Midell ne montre aucun intérêt pour les nuances, préférant recycler des images éculées et structurer le film comme un best-of des clichés de l'exorcisme.

The Ritual – L’Exorcisme d’Emma Schmidt (The Ritual) n'est pas seulement un mauvais film, c'est une occasion manquée. Alors que L'Exorciste de William Friedkin reste terrifiant des décennies plus tard grâce à son atmosphère, son honnêteté émotionnelle et son audace, le travail de David Midell ressemble à une imitation vidée de toute substance. Même la présence d'Al Pacino, dont l'héritage à l'écran aurait dû être un pilier de gravité, ne parvient pas à le sauver de l'autoparodie. La sincérité de Dan Stevens et l'engagement physique d'Abigail Cowen sont complètement engloutis par le manque de vision du film. Il ne reste qu'un récit creux, répétitif et sans vie d'une histoire qui méritait mieux. Au lieu de raviver l'intérêt pour le sous-genre de l'exorcisme, The Ritual – L’Exorcisme d’Emma Schmidt (The Ritual) ressemble à son râle d'agonie : un rituel accompli sans conviction, un geste mécanique jusqu'au dernier souffle. Incapable de terrifier, d'intéresser ou même de divertir. Le film nous rappelle que parfois, le véritable horreur ne réside pas dans les démons, mais dans un cinéma aussi peu inspiré tel ce film raté de toute part.

The Ritual – L’Exorcisme d’Emma Schmidt (The Ritual)

Réalisé par David Midell

Écrit par Enrico Natale, David Midell

Produit par Enrico Natale, Ross Marks, Andrew Stevens, Mitchell Welch

Avec Al Pacino, Dan Stevens, Ashley Greene, Abigail Cowen, María Camila Giraldo, Meadow Williams, Patrick Fabian, Patricia Heaton

Directeur de la photographie : Adam Biddle

Montage : Enrico Natale

Musique : Jason Lazarus, Joseph Trapanese

Sociétés de production : Cinemachine Shop, Andrew Stevens Entertainment

Distribué par XYZ Films (États-Unis), KMBO (France)

Dates de sortie : 6 juin 2025 (États-Unis), 20 août 2025 (France)

Durée : 98 minutes

Vu le 25 juin 2025 (VOD)

On remarquera une fois de plus que l’agence chargée de gérer la presse en ligne en France a jugé préférable de ne pas présenter ce film. Pour une fois, on ne peut que l’en remercier

Note de Mulder: