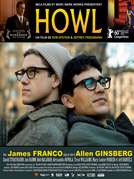

Howl

| Titre original: | Howl |

| Réalisateur: | Robert Epstein, Jeffrey Friedman |

| Sortie: | Cinéma |

| Durée: | 84 minutes |

| Date: | 15 février 2012 |

| Note: |

Critique de Tootpadu

La prémisse du film est le procès autour du recueil de poèmes, qui avait soulevé l’indignation générale du public américain plutôt pudibond des années 1950, suite à son emploi décomplexé d’un vocabulaire grossier, voire vulgaire. Au fil du récit, nous voyons donc des acteurs de second ordre défiler à la barre des témoins, afin de contribuer une expertise plus ou moins tendancieuse sur un texte sensiblement en avance sur son temps, en termes sociaux et moraux. Le premier aspect problématique du film réside justement dans ce travail de mémoire. Ce dernier était infiniment plus propice à une meilleure compréhension du musellement des styles de vie alternatifs il y a quinze ans, à travers le documentaire Celluloid closet du même tandem de réalisateurs sur les clins d’œil gays dans le cinéma hollywoodien, que de nos jours, où pareille chasse aux sorcières libertines doit paraître archaïque, au moins présentée sous la forme poussiéreuse d’un procès sans enjeux concrets.

Tandis que les commentaires de Ginsberg, interprété à ce moment-là avec un peu de charme, de fragilité et de sincérité par le boulimique de travail James Franco, permettent de mieux cerner les motivations de l’artiste, l’illustration de ses poèmes par des séquences d’animation assez belles soulignent au contraire l’impossibilité de mettre convenablement en images la structure abstraite de sa prose. Montées en alternance avec la déclamation d’une monotonie guère excitante de « Howl », qui démontre alors les limites du jeu de Franco, elles tendent vers une liberté de l’expression et de la pensée – même si leur sujet n’est que la nature sordide de la vie humaine – constamment démentie par le traitement plan-plan du procès.

L’engagement militant des deux réalisateurs ne fait pas de doute, même si quelques propos, comme l’affirmation que l’homosexualité n’est pas un choix, éloignent artificiellement le film de sa vocation artistique. C’est davantage du côté de la maîtrise de cette ambition formelle, de tenir compte d’une façon originale de l’existence d’un poète réfractaire aux règles de la bienséance et de l’hypocrisie dominantes, que le bât blesse. S’il convient de saluer leur tentative de la raconter hors des sentiers battus du documentaire ou de la biographie filmique, le résultat final d’un film hybride et forcément inégal nous inspire déjà une moins grande admiration pour ces rares défenseurs de la peau de chagrin qui reste d’un cinéma gay revendicateur et conscient d’une Histoire pas toujours rose.

Vu le 16 février 2012, au MK2 Beaubourg, Salle 2, en VO

Note de Tootpadu: