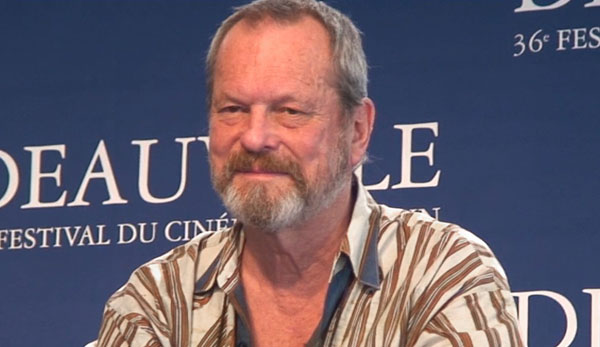

Conference-de-Presse - Terry Gilliam

Par Mulder, Deauville, 04 septembre 2010

Q : Quels souvenirs gardez-vous de votre formation avec les Monty Pythons ? Quel regard avez-vous avec du recul ?

Terry Gilliam : Je crois que ce qui faisait vraiment la spécificité des Monty Pythons, c’est que nous étions six gars qui se réunissaient et qui faisaient absolument ce qu’ils voulaient et cela en soit, c’était quelque chose de très réconfortant de voir que l’on arrivait à se faire plaisir et au même coup à faire plaisir aux autres, à réussir à parvenir à un résultat très satisfaisant. Cela nous procurait une très grande confiance en nous-mêmes, car on se disait que ce que l’on faisait ne devait pas être si mal et que même si parfois on se plantait, nos erreurs étaient plus intéressantes que d’autres erreurs.

Q : Pouvez-vous nous parler des malheurs que vous avez eu sur le tournage maudit de Don Quichotte ?

Gilliam : Pour ce qui est de la malédiction de Don Quichotte, je dois vous dire que j’y crois guère. Je ne pense pas qu’il y ait une malédiction. Je pense que Don Quichotte a ce rôle dans ma vie de me donner toujours du grain à moudre. Je pense que quand vous êtes un artiste, quelqu’un qui vit de la création, il ne peut rien vous arriver de pire que de vous dire que c’est fini, que c’est derrière vous. Pour moi, Don Quichotte est là pour me dire qu’il reste encore quelque chose à faire, un but à atteindre, une quête. Peut-être que la vraie malédiction serait de faire le film. Je pense que ce qui me terrorise au fond, c’est qu’il y a de plus en plus de gens, une attente croissante, qui croient, qui espèrent, qui attendent de voir ce film et qui m’attendent au tournant et sont en train de fantasmer et de fabriquer dans leur tête leur propre Don Quichotte. Le mien peut ainsi les décevoir.

Q : Vous avez renoncé à la nationalité américaine. Pouvez-vous nous évoquer le sujet, sachant que c’est assez amusant de voir que hier soir, le festival américain de Deauville, en présence de l’ambassadeur américain, vous faisait cet hommage ? C’est en quelque sorte une scène d’un de vos films.

Gilliam : J’ai décidé de prendre la nationalité anglaise sous le règne de George W Bush. Je suis très heureux de voir qu’aujourd’hui, ce temps est révolu et que quelqu’un comme Obama est au pouvoir. J’ai dîné hier soir avec l’ambassadeur américain et je dois dire que je suis heureux et je me réjoui de voir que la politique du pays est en train de prendre une autre tournure. Tout ce que je sais, c’est que j’estime que nous avons dépensé suffisamment d’argent de cet état, de ce pays, pour des bombes et des balles. Il est temps maintenant de passer à autre chose.

Q : J’aimerais savoir si, parmi les deux propositions qui vous ont été faites de recevoir un hommage et de faire une masterclass, qu’elle est celle qui vous intéresse le plus ? Qu’avez-vous préparé pour cette masterclass ?

Gilliam : Pour ce qui est de cette masterclass comme on l’appelle, je ne suis ni maître ni professeur. Peut-être que le seul message que j’aurais à transmettre, la seule indication que je pourrais donner, c’est que vous ne mettiez un pied dans le monde du cinéma que si vous êtes vraiment piqué, obsédé, si vous êtes habités par cette idée que vous ne pouviez pas faire autrement, alors oui, engagez-vous dans cette vie de souffrance, de douleur, d’une vie extrêmement compliquée. Rendez vous utile plutôt, au lieu de faire du cinéma. Faites de la menuiserie ou de la plomberie.

Q : Dans cette variété de postes dans les métiers du cinéma, en qualité de réalisateur, qu’est-ce qui vous plait le plus ? A chaque fois, vous avez un univers à créer, vous avez des comédiens qui sont fabuleux. Qu’est-ce qui vous motive le plus en tant que réalisateur et que préférez-vous sur un tournage ?

Gilliam : Je crois que très précisément, ce qui m’a fait choisir ce métier, ce qui m’a fait vouloir être réalisateur de cinéma, c’est cette espèce de panoplie de tâches différentes. Tout m’intéresse dans le métier de cinéaste, depuis l’écriture jusqu’à la question des acteurs, des décors, les électriciens, les peintres, tous ces enjeux-là me passionnent. Je crois que je ne suis rien de plus qu’un artiste, comme un peintre devant sa toile. Je dois maîtriser chacune des dimensions, chacun des métiers, des détails techniques, qui interviennent. Je dois les connaître et pourtant je dois m’en remettre à d’autres qui, à chacune de ces tâches, sont encore plus compétents que moi.

Q : Où sont vraiment vos racines ? Que vous reste-t-il de vos racines américaines ou de celles que vous avez pu vous créer vous-mêmes en Angleterre ?

Gilliam : J’ai un peu de mal à savoir quel pourcentage de mon identité, de mon être, se rattache à l’Amérique ou au Royaume-Uni. Je trouve qu’aujourd’hui, je passe la plupart de mon temps en Angleterre, c’est là où je vis. Mais je crois que je suis très profondément marqué, je porte l’empreinte, la cicatrice de mon enfance américaine et cette cicatrice, c’est celle de l’optimisme et de l’espoir. C’est dur à porter, mais c’est en moi. Dans une certaine mesure, pour un Américain de venir en Europe constitue un enjeu, presque une épreuve, car lorsque vous êtes américain, vous êtes persuadés que vous êtes un individu unique au monde et que le monde tourne autour de vous, qu’il est fait autour de vous et pour vous. Quand vous venez en Europe, vous vous rendez compte que vous n’êtes qu’un grain de sable dans un système beaucoup plus élaboré, dans un système avec une histoire, donc vous devez vous inscrire dans ce continuum. Il n’est plus possible de faire comme l’on faisait aux Etats-Unis, de vous réveiller tous les matins en vous disant que c’est le premier jour de votre vie.

Q : Dans votre filmographie, quel est le film dont vous voudriez qu’il soit retenu, que les gens aillent encore voir dans cinquante ans ?

Gilliam : Pour ce qui est des films que j’ai faits, je pense que je ne sais pas et je ne veux même pas savoir. Cela ne m’intéresse pas lequel est mon préféré. Je pense que c’est à chaque spectateur, au public, de se demander dans tout ce que j’ai fait, ce qu’il a envie de retenir et d’oublier.

Q : Le Déjà-vu que vous avez déjà évoqué sur scène hier soir, à quoi cela ressemblait pour vous ? Comment c’était pour vous de revoir Brazil hier soir, vingt-cinq ans après ?

Gilliam : C’est vraiment toujours une expérience, car on se retrouve là, assis face à son film. A certains passages, on se dit que c’est vraiment excellent, et à d’autres, on est déçu et on se demande pour quelle raison on a fait cela. On a l’impression de se retrouver face au film de votre homonyme, quelqu’un qui s’appelle comme vous, mais qui n’est sûrement pas vous. J’envie une chose à ce type qui porte mon nom : c’est son énergie, car il avait beaucoup plus la pêche que moi aujourd’hui.

Q : A propos des Monty Pythons, il y a ce documentaire qui est sorti l’année dernière et que l’on a pu voir dans les nouvelles éditions des DVDs. Pouvez vous nous dire si les Monty Pythons, c’est vraiment fini ? Avez-vous pris votre retraite les concernant ou y a-t-il de l’espoir pour l’avenir ?

Gilliam : Je crois que l’on peut vraiment nous remettre une médaille du développement durable dans l’Histoire de la comédie, car en fait, nous n’abattons aucun des arbres de la forêt vierge de la comédie mondiale, on ne fait que recycler. On est devenu les rois du recyclage. On ne fait que reprendre et recycler ce qui a déjà été vu et fait.

Q : John Cleese est lui-même de nouveau en tournée. Qu’en pensez-vous et du succès qu’il rencontre ?

Gilliam : Effectivement, John Cleese est en tournée en Norvège, donc si quelqu’un frappe à votre porte dans votre quartier et fait du porte à porte pour recueillir de l’argent pour son ex-femme, c’est bien lui. Ce qu’il faut savoir de John Cleese, c’est qu’il est un « gros flemmard », donc ce qu’il peut faire dans la vie est épouser une nouvelle blonde américaine pour pouvoir divorcer et lui devoir de telles pensions, qu’il est obligé de retourner travailler pour payer ces pensions.

Q : C’était une expérience vraiment merveilleuse pour nous tous de revoir Brazil ici hier soir, vingt cinq ans après, et j’ai remarqué que le film était proposé en version director’s cut. Qu’est-ce que cette version a pour vous de spécifique ? Qu’avez-vous retiré ou rajouté par rapport à une version préexistante ?

Gilliam : Evidemment, c’était le montage du réalisateur, comme tous les films que je fais. Je monte moi-même mes films et c’est mon montage qui est montré. La version présentée hier soir est celle qui a été montrée en France et dans toute l’Europe il y a vingt-cinq ans, à la sortie officielle du film. Je crois que c’est tout simplement une espèce d’astuce de marketing que de vouloir revendre le film quand il ressort, de le vendre en disant qu’il s’agit de la version du réalisateur. Je ne comprends pas pourquoi le nom du réalisateur apparaîtrait au générique si ce n’est pas sa version. Il se trouve que dans le monde moderne, c’est ce qui se passe parfois. Vous vous pliez aux exigences des studios ou vous faites la version que le studio exige, vous le sortez une première fois et la seconde fois, c’est votre version où vous avez pu avoir plus de marge. Mais à mon avis, cela ne veut rien dire. Le film est le film du réalisateur, sa vision, et c’est ce qui doit apparaître dès la première sortie.

Q : Chaque fois que je regarde l’un de vos films, je me demande ce que vous avez pris, quelles sont les substances qui vous permettent d’avoir recours à des idées aussi grandes, à fabriquer des univers pareils. J’aimerais savoir si vous pouvez nous fournir quelques pistes, soit en nous conseillant, soit en nous prescrivant certains produits ?

Gilliam : Pour ce qui est des substances auxquelles vous faites allusion, je suis assez propre de ce côté-là. Il n’y a pas de drogues qui traversent mon corps, dans la mesure où, évidemment, j’ai traversé les années 1960 et j’ai connu cette période là, avec le haschich et la cocaine. A cette époque-là, ces substances circulaient et je dois avouer que j’ai touché à tout. J’ai absorbé ces substances, mais cela n’a jamais eu d’effets extraordinaires sur moi. Je n’ai pas trouvé le bon produit et cela n’a pas eu d’effet. J’ai donc décidé de m’en tenir à ma drogue préférée : que cela soit du whisky ou du bon vin français, c’est ce que je recommanderai.

Q : Pour revenir à Don Quichotte, des rumeurs disent que la production repart. Pouvez vous nous en parler un peu plus ?

Gilliam : Il se trouve que en fait, on devrait tourner et que je n’aurais pas dû être là. Le tournage devait commencer en ce moment. Il y a un mois et demi, le montage financier que l’on avait mis au point est complètement tombé à l’eau. Cela n’a pas fonctionné. Ce que je peux dire pour le moment, c’est que les acteurs sont Robert Duvall dans le rôle de Don Quichotte et Ewan McGregor fera aussi partie de la distribution. On attend actuellement de trouver des fonds pour partir sur cette base-là.

Q : Hier soir, vous avez encore remercié les comédiens pour avoir concrétisé les idées folles que vous avez développées. Est-ce que vous pouvez développer ce sujet-là ?

Gilliam : Je dois dire qu’hier soir, pendant la projection du film Brazil, ce qui m’a fait le plus de bien, là où j’ai pris le plus de plaisir, c’est en observant les acteurs, en voyant le travail qu’ils fournissaient car je les ai tous trouvés extraordinaires. Pour moi, trouver les bons acteurs est une phase fondamentale dans le tournage d’un film. Il faut être attentif aux bonnes personnes et une fois que vous avez trouvé les personnes qui ont les postures justes par rapport au rôle, en tant que directeur d’acteur, il ne reste plus grand-chose à faire. Ce n’est pas à moi de les diriger, mais il s’agit plutôt de leur donner un espace suffisant pour qu’eux puissent s’approprier le rôle.

Q : Dans le film Le Roi des pêcheurs, il y a une scène que je retiens comme une des scènes clés de votre filmographie, celle à Grand Central Station. J’aimerais savoir comment vous vous êtes sentis sur la table de montage ? Est-ce qu’il y a ce moment là ou une autre scène, qui vous procure une sorte de jubilation, et pour laquelle vous vous dites que c’est là, ce que je veux ?

Gilliam : La scène à laquelle vous faites allusion est celle qui se passe à Grand Central Station. A l’origine, elle n’était pas prévue comme cela. Par rapport à ce qui était écrit, c’est tout simplement qu’il y avait une femme qui chantait là et donc le personnage était tout juste très ému par ce chant et la sincérité qui s’en dégageait. J’avais à cœur de me tenir à cette écriture là et de ne pas forcément basculer dans du Terry Gilliam. En fait, une fois que l’on était sur place, que l’on s’inspirait du lieu, je voyais tous ces gens qui changeaient de train et qui couraient vers des trains. Tout d’un coup, il y a une idée qui a surgi et je me suis dit que cela était beau, que tous ces gens qui courent tout d’un coup rencontrent l’amour, subissent un coup de foudre, et qu’ils se mettent à danser. Aussitôt que j’ai énoncé l’idée, les producteurs ont dit que c’était une brillante idée. Je leur ai dit que finalement que non, car cela serait trop du Terry Gilliam. Mais voilà, ils ont tellement insisté que nous avons fait cette scène. Nous avons tourné dans la même nuit de 23h00 à 5h00 du matin. Il était prévu que mille élèves d’une école de danse puissent venir comme figurants et qu’ils fassent la scène de danse. A 23h00, quand nous avons commencé à tourner, on se rend compte qu’ils ne savaient pas danser la valse. Nous avons donc commencé par une leçon de danse, entre 23h00 et 3h00 du matin. Il y avait de la jubilation à voir qu’avec ce tout petit lapse de temps que nous avions, que l’on ait pu tourner une scène qui reste, qui fonctionne et qui soit une scène heureuse. Ce qu’il y a encore de plus heureux, c’est de voir que depuis, une tradition est née : à chaque réveillon du Nouvel an, à chaque fois dans cette gare, il y a de la valse qui est jouée et les gens viennent danser. C’est quand même magnifique de voir que l’imagination peut transformer le monde.